|

||||

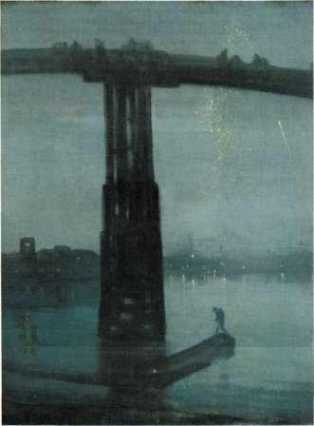

Глава 25 ПЕРМАНЕНТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯXIX векТо, что я называю разрывом традиции, начало которому положила Великая французская революция, должно было полностью изменить условия жизни и труда художников. Академии и выставки, критики и знатоки изо всех сил старались установить различие между Искусством с большой буквы и просто ремесленной поделкой, будь то работа живописца или строителя. Теперь под фундамент, на котором искусство покоилось весь долгий период своего существования, велся подкоп с другого конца. Индустриальная революция разрушила прочные традиции ремесленного мастерства, на смену ручной работе пришла машинная продукция, мастерскую заменила фабрика. Немедленные результаты этих перемен дали о себе знать прежде всего в архитектуре. Отсутствие основательной ремесленной выучки в сочетании с настойчивым стремлением к «стилю» и «красоте» чуть не убили ее. Общее количество зданий, построенных в XIX веке, возможно, превосходит все предшествующие периоды, вместе взятые. То было время широкой экспансии городов в Англии и Америке, превратившей целые области в «строительные площадки». Однако это время безудержной строительной активности не имело собственного стиля. Своды правил и образцов, замечательно служившие вплоть до георгианского периода, были отброшены как слишком простые и «нехудожественные». Бизнесмен или городской политик, задумавший построить новую фабрику, железнодорожную станцию, школу или музей, хотел получить за свои деньги Искусство. В соответствии с этим, после решения сугубо строительных проблем, архитектору поручалось выполнить фасад в готическом стиле или придать зданию облик нормандского замка, ренессансного дворца или даже восточной мечети. Соблюдались определенные условности: церкви чаще всего строились в готическом стиле; для зданий театров и опер наиболее подходящим считался театрализованный стиль барокко, в то время как дворцы и министерства, казалось, выглядели особенно парадно в полных достоинства формах архитектуры итальянского Ренессанса.  327 Чарлз Бэрри и Огастес Пьюджин. Здание Парламента в Лондоне. 1835. Было бы несправедливо утверждать, что в XIX веке не было талантливых архитекторов. Конечно, они были, однако сложившаяся ситуация работала против них. Чем более осознанно учились они имитировать стиль прошлого, тем менее их проекты отвечали заданным целям. В тех случаях, когда архитекторы решались безжалостно отбросить стандартные приемы стиля, избранного заказчиком в качестве образца, результаты, как правило, также были не менее удручающими. Кое-кому из архитекторов XIX века все же удалось найти путь, лежавший посредине между этими двумя малопривлекательными возможностями, строя здания, которые не были ни подделкой под старину, ни тем более причудливыми выдумками. Эти здания стали своего рода ориентирами в городах, где они были воздвигнуты, и сейчас мы воспринимаем их как часть естественного пейзажа. Таков, к примеру, лондонский Парламент (илл. 327), чья история отражает сложности, с которыми сталкивались архитекторы этого периода. После того как в 1834 году пожар уничтожил старый Парламент, был проведен конкурс, и выбор жюри пал на проект сэра Чарлза Бэрри (1795–1860), знатока стиля Возрождения. Но поскольку считалось, что гражданские свободы Англии покоятся на достижениях Средних веков, полагали, что было бы правильно и справедливо придать месту поклонения британской свободе готический облик. Кстати, эта точка зрения вновь возобладала и в более поздние времена, когда обсуждались вопросы восстановления Парламента, разрушенного немецкими бомбами в годы Второй мировой войны. Поэтому Бэрри пришлось обратиться за советом к эксперту по деталям готической архитектуры О. У. М. Пьюджину (1812–1852), одному из самых бескомпромиссных поборников возрождения готики. В результате их совместная работа выглядела приблизительно следующим образом: Бэрри был доверен общий проект и планировка здания, тогда как Пьюджин отвечал за декоративное убранство фасада и интерьеров. Подобную практику вряд ли можно счесть плодотворной, однако достигнутый результат оказался не столь уж плохим. Если смотреть на здание Парламента издалека и сквозь пелену лондонского тумана, то постройка Бэрри покажется не лишенной достоинств, да и вблизи ее готические элементы придают облику здания некий романтический ореол. В живописи или скульптуре условности «стиля» играют менее важную роль, и потому может показаться, что разрушение традиции затронуло эти области в меньшей степени. На практике, однако, это было не так. Жизнь художника никогда не была свободна от тревог и волнений, но одно можно сказать в защиту «старого доброго времени»: никому из художников не нужно было задумываться о том, зачем он пришел в этот мир. В определенном смысле работа художника была столь же четко регламентирована, как и любой другой вид деятельности. Всегда существовала потребность в создании алтарных образов или портретов; люди покупали картины для своих парадных гостиных, заказывали фрески для украшения своих вилл. Все эти работы художник выполнял по заранее установленным правилам. Он поставлял товар, которого ждал заказчик. Конечно, художник мог сделать посредственную работу, либо, напротив, создать шедевр. При этом положение художника оставалось более или менее прочным. Именно это ощущение надежности оказалось утраченным в XIX веке. Разрыв с традицией открыл перед художниками неограниченные возможности выбора. Теперь им самим предстояло решать, писать ли пейзажи или драматические сцены прошлого, брать сюжеты из Мильтона или классических авторов, следовать сдержанной манере возрожденного Давидом классицизма или фантастической манере романтиков. Но чем шире становился выбор, тем меньшей была вероятность того, что вкусы художника совпадут со вкусом публики. Те, кто покупает картины, как правило, уже имеют определенную идею — они хотят получить нечто похожее на то, что уже где-то видели. В прошлом художники с легкостью воспринимали подобные требования: хотя с точки зрения художественного качества их произведения сильно отличались друг от друга, во многих других отношениях работы, принадлежащие одному времени, были схожи. Теперь, когда единая традиция оказалась разрушенной, отношения художника и заказчика нередко становились напряженными. Вкус заказчика склонялся в определенную сторону, художник же подчас не чувствовал себя способным удовлетворить эту потребность. Если он все-таки был вынужден это сделать ради денег, то чувствовал, что «уступал», теряя при этом собственное достоинство и уважение других. Решив следовать внутреннему голосу и отказываясь от заказов, которые не отвечали его представлениям об искусстве, художник рисковал оказаться перед лицом нищеты и голода. Так в XIX столетии возникло глубокое расхождение между мастерами, чьи темперамент и убеждения позволяли им следовать принятым нормам и отвечать потребностям публики, и теми, кто гордился ими же самими созданным одиночеством. Но ситуацию ухудшало и многое другое. Индустриальная революция и упадок ремесленничества, возникновение нового среднего класса, нередко не имевшего связи с традициями, производство дешевых и претенциозных товаров, маскировавшихся под «Искусство», — все это привело к ухудшению вкусов публики. Недоверие между художниками и публикой было взаимным и повсеместным. В глазах преуспевающего дельца художник мало чем отличался от обыкновенного мошенника, назначавшего нелепую цену за то, что, по его мнению, едва ли было достойно называться настоящей работой. С другой стороны, и для художников стало вполне осознанным развлечением «эпатировать буржуа», лишая его покоя, ошеломляя и сбивая с толку. Художники начинают осознавать себя расой отверженных, они отращивают длинные волосы и бороды, одеваются в бархат и вельвет, носят широкополые шляпы и небрежно завязанные галстуки, всем своим видом демонстрируя презрение к нормам и условностям «респектабельной публики». Такое положение вещей, едва ли нормальное, по-видимому, было неизбежным. Необходимо, однако, принять во внимание, что хотя в своей деятельности художники сталкивались с очень опасными ловушками, новые условия имели и свои положительные стороны. Что касается ловушек, то они очевидны: художник, продававший душу и потворствовавший вкусу тех, кому этого вкуса недоставало, был обречен на гибель. То же самое происходило с теми, кто драматизировал ситуацию, считая себя гением лишь потому, что не находил покупателей. Но ситуация оказывалась безнадежной только для слабохарактерных. Существование широкого выбора и независимость от прихотей отдельных заказчиков, за которую приходилось дорого платить, имели свои преимущества. Возможно, впервые искусство действительно стало лучшим средством для проявления индивидуальности, при условии, что художнику было что сказать. Возможно, для многих это прозвучит парадоксально. Люди нередко представляют искусство в целом как средство «выражения», и до какой-то степени они правы. Но дело обстоит далеко не так просто, как иногда кажется. Очевидно, что у египетского художника было не много возможностей для выражения индивидуальности. Каноны и условности египетского стиля были столь жесткими, что оставляли мало простора для выбора. Это подводит нас к следующему выводу: там, где нет выбора, не может быть и самовыражения. Простой пример проясняет ситуацию. Когда мы говорим: женщина «проявляет свою индивидуальность» в манере одеваться, мы имеем в виду, что сделанный ею выбор отражает ее фантазии и предпочтения. Нам нужно лишь понаблюдать за тем, как она покупает шляпку, и постараться понять, почему она отвергает одну и выбирает другую. Надо принять во внимание и то, какой она хочет видеть себя и какой хочет предстать перед другими, и каждый такой момент выбора что-то расскажет нам о ее индивидуальности. Даже если бы женщина носила униформу, то и тогда у нее оставалась какая-то возможность для «самовыражения», хотя, естественно, гораздо меньшая. Стиль — это та же униформа. Мы уже знаем, что с течением времени расширились границы, которые стиль открывал перед каждым отдельным художником, а вместе с этим — возможность для выражения его индивидуальности. Всякому очевидно, что Фра Анджелико был совершенно не похож на Вермера Делфтского. Но ни тот, ни другой не делали ничего специального, чтобы выразить свою индивидуальность. Это происходило непреднамеренно, так же, как мы выражаем себя во всем, что делаем, закуриваем ли трубку или бежим за автобусом. Мысль о том, что настоящей целью искусства является выражение индивидуальности, смогла обрести почву лишь тогда, когда искусство утратило все другие цели. Тем не менее, поскольку события шли своим чередом, эта идея получила законную силу и вес. Люди, проявлявшие интерес к искусству, теперь посещали выставки и мастерские не для того, чтобы просто насладиться мастерством художника. Они хотели, чтобы искусство позволило им войти в круг людей, с которыми в обычной жизни едва ли стоило поддерживать отношения: с людьми, чье творчество являло собой пример неподдельной искренности, с художниками, которые, не довольствуясь чужими открытиями, не сделали бы ни единого мазка кистью, не спросив себя прежде, отвечает ли этот мазок их представлениям об искусстве. В этом отношении история живописи в XIX веке очень сильно отличается от всей предшествующей истории искусства. В искусстве более раннего времени обычно существовало понятие — «ведущие мастера», то есть художники, чье мастерство признавалось наивысшим, кто получал самые важные заказы и потому приобретал большую известность. Вспомним о Джотто, Микеланджело, Хольбейне, Рубенсе или даже Гойе. Это не означает, что и тогда не возникали трагические конфликты или что не было художников, недостаточно ценимых в своих странах. Однако в целом художники и публика придерживались определенных условий и потому соглашались с представлениями о высоком качестве. Лишь в XIX веке возникла настоящая пропасть между преуспевающими художниками, способствовавшими развитию «официального искусства», и нонконформистами, получавшими признание главным образом уже после смерти. В результате сложился странный парадокс. В наши дни почти нет людей, хорошо знающих «официальное искусство» XIX века. Большинство из нас знакомо лишь с отдельными примерами этой продукции: установленными на площадях городов памятниками великим людям, стенными росписями в ратушах, витражами в церквах или колледжах, и они кажутся нам настолько устаревшими и замшелыми, что мы обращаем на них не больше внимания, чем на гравюры с некогда знаменитых картин-однодневок, когда неожиданно сталкиваемся с ними в холлах старомодных гостиниц. Возможно, для такого широко распространенного пренебрежения есть причина. Анализируя картину Копли Карл I требует ареста пяти членов Палаты общин (стр. 483, илл. 315), я отмечал, что стремление художника представить драматический момент истории со всей возможной точностью произвело определенное впечатление на публику и что в течение целого столетия многие живописцы усердно трудились над подобными историческими костюмированными картинами, где знаменитые люди прошлого — Данте, Наполеон или Джордж Вашингтон изображались в решающие моменты их жизни. Я также отметил, что такие театральные полотна обычно имели успех на выставках, но легко теряли свою привлекательность. Наши представления о прошлом имеют тенденцию быстро меняться. Детально проработанные костюмы и обстановка очень скоро начинают казаться неубедительными, а героические жесты — «наигранными». Впрочем, вполне возможно, что придет время, когда эти работы откроют заново, и тогда вновь можно будет отделить плохое от достойного, поскольку очевидно, что далеко не все тогдашнее искусство было таким пустым и условным, как принято думать сейчас. Зато, по-видимому, навсегда останется верным утверждение, что после Великой французской революции слово «Искусство» приобрело для нас иное значение и что история искусства XIX века никогда не станет историей удачливых и высокооплачиваемых мастеров своего времени. Мы воспринимаем ее, скорее, как историю горстки одиночек, имевших смелость и настойчивость разбираться в самих себе, бесстрашно и критически относиться к традиции, тем самым открывая новые пути для развития искусства. Самые драматические эпизоды этого процесса происходили в Париже. Именно Париж в XIX веке стал настоящей художественной столицей Европы, подобно Флоренции — в XV и Риму — в XVII столетиях. Художники из всех уголков мира стекались в Париж, чтобы учиться у знаменитых мастеров и принять участие в спорах о природе искусства, которые не затихали в маленьких кафе на Монмартре и в ходе которых мучительно рождалась новая концепция искусства. Ведущим консервативным художником первой половины XIX века был Жан Огюст Доминик Энгр (1780–1867). Ученик и последователь Давида, Энгр, подобно своему учителю, восхищался героическим искусством классической античности. От своих учеников он требовал абсолютной точности при работе с натурой, отвергая импровизацию и беспорядок. Илл. 328 демонстрирует его мастерство в трактовке формы и холодную ясность композиции. Легко понять, почему многие художники завидовали уверенной технике Энгра и признавали авторитет мастера, даже не соглашаясь с его взглядами. Но не менее просто понять, почему другие, более темпераментные современники Энгра находили безмятежное совершенство его искусства невыносимым.  328 Жан-Огюст-Доминик Энгр. Большая купальщица (Купальщица Вальпинсон). 1808. Холст, масло 146 х 97,5 см. Париж, Лувр. Полюсом притяжения оппонентов Энгра стало искусство Эжена Делакруа (1798–1863). Делакруа был первым в длинной череде великих художников-революционеров, рожденных страной революций. Человек сложный, обладавший множеством разнообразных интересов, он, судя по его прекрасным дневникам, вряд ли хотел бы оказаться причисленным к категории фанатиков-бунтовщиков. И если, тем не менее, он в этой роли оказался, то лишь потому, что не признавал академических норм. Делакруа не выносил разговоров о греках и римлянах, требований правильного рисунка и точной имитации классических статуй. Он был убежден, что цвет в живописи намного важнее, чем рисунок, а воображение важнее знания. Пока Энгр и его школа культивировали величественную манеру и восхищались Пуссеном и Рафаэлем, Делакруа, раздражая знатоков, отдал предпочтение венецианцам и Рубенсу. Не приемля надоевших ученых сюжетов, которых требовала Академия, он в 1832 году отправился в Северную Африку, чтобы изучать яркие краски и романтические красоты арабского мира. Увидев в Танжере дерущихся лошадей, он оставил в дневнике следующую запись: «С самого начала они поднялись на дыбы и сражались с яростью, заставлявшей меня трепетать за наездников, но великолепной для живописи. Я уверен, что был свидетелем сцены настолько удивительной и фантастической, какой… и Рубенс не смог бы вообразить». На илл. 329 мы видим один из результатов его путешествия. Все в этой картине опровергает принципы Давида и Энгра. Здесь нет ясного контура, нет аккуратной моделировки светотенью обнаженного тела, нет ни позерства, ни сдержанности в композиции, нет даже патриотического или поучительного сюжета. Все, к чему стремится художник, — сделать нас участниками захватывающего зрелища романтический сцены с арабскими всадниками и разделить с нами радость от восприятия движения и красоты великолепных чистокровных животных, вздыбившихся на первом плане.  329 Эжен Делакруа. Нападение арабской конницы., 1832. Холст, масло. 60 х 73,2 см. Монпелье, Музей Фабра.  330 Жан-Батист Камиль Коро. Тиволи, сады виллы д'Эсте. 1843. Холст, масло 43,5 х 60,5 см. Париж, Лувр. Делакруа приветствовал картину Констебла в Париже (стр. 495, илл. 325), хотя сам он — по личным качествам и интересу к романтическим сюжетам — был, скорее, ближе к Тернеру. Тем не менее известно, что Делакруа интересовался творчеством французского пейзажиста своего поколения, чье искусство стало своего рода мостиком между двумя противоположными подходами к натуре. Этим пейзажистом был Жан-Батист Камиль Коро (1796–1875). Подобно Констеблу, Коро начал со стремления воспроизводить окружающий мир со всей правдивостью, на какую был способен. Однако правда, которую Коро пытался воссоздать, была совершенно иной. Как показывает илл. 330, в стремлении передать жару и неподвижность южного летнего дня Коро концентрируется не столько на деталях, сколько на передаче общего впечатления, единой тональности и формы изображаемого мотива. По случайному совпадению примерно за сотню лет до этого Фрагонар также рисовал парк виллы д'Эсте, что возле Рима (стр. 473, илл. 310), и, очевидно, нам стоит на минуту задержаться, чтобы сравнить эти произведения. Тем более что со временем в искусстве XIX века пейзажная живопись становится одним из важнейших жанров. Ясно, что если Фрагонар искал разнообразия, то Коро — ясности и равновесия. В этом смысле он отдаленно напоминает нам Пуссена (стр. 395, илл. 254) и Клода Лоррена (стр. 396, илл. 255), однако сияющий свет и воздух, которые наполняют картину Коро, переданы совершенно иными средствами. Здесь сравнение с Фрагонаром может нам помочь, поскольку техника, в которой работал Фрагонар, заставляла его концентрироваться на точной градации тонов. Как рисовальщик, он имел в своем распоряжении лист белой бумаги и различные оттенки коричневой сангины, но взгляните, к примеру, на стену на первом плане и вы увидите — этого вполне достаточно, чтобы передать контраст между тенью и солнечным светом. Того же эффекта Коро достиг, используя возможности своей палитры, а художники знают, что это немалое достижение. Дело в том, что цвет часто вступает в противоречие с тональными градациями, с помощью которых Фрагонар строил свой образ. Мы можем вспомнить совет, который получил и отверг Констебл, — использовать на первом плане картины насыщенный коричневый тон, как то делали Клод Лоррен и другие художники. Предложенная Констеблу традиционная премудрость основывалась на наблюдении, что звучный зеленый не гармонирует с другими цветами. Между тем, как бы реалистично ни выглядела фотография (стр. 461, илл. 302), интенсивность ее цветового решения нарушает мягкую градацию тонов, которая помогла, к примеру, Каспару Давиду Фридриху (стр. 496, илл. 326) достичь впечатления глубины пейзажа. В самом деле, если мы посмотрим на Телегу для сена Констебла (стр. 495, илл. 325), то заметим, что при изображении предметов и листвы на первом плане художник также приглушает цвет, чтобы придать живописи единую тональность. Похоже, Коро сумел уловить сияющий свет и мерцающую дымку с помощью новых возможностей своей палитры. Ключевым тоном он избрал серебристо-серый, который не поглощает цвета полностью, но лишь гармонически их объединяет, не нарушая при этом зрительной достоверности. Кроме того, Коро, подобно Клоду Лоррену и Тернеру, населял свои картины персонажами из библейского и классического репертуара; в конечном итоге именно этот вкус к поэтическому принес ему всемирную известность. Хотя молодые коллеги Коро любили его и восхищались его «тихим» искусством, сами они не спешили идти по пути, проложенному пейзажистом. Следующая революция в искусстве была связана с традиционным контролем над выбором сюжетов. В Академиях по-прежнему господствовало убеждение, что в благородных произведениях должны действовать возвышенные персонажи и что изображения рабочих или крестьян подходят лишь для жанровых сцен в духе голландцев (стр. 381, илл. 428). В период революции 1848 года в маленькую французскую деревушку Барбизон съехалась группа художников, решившая взять на вооружение программу Констебла и посмотреть на природу свежим взглядом. Один из членов этой группы, Жан Франсуа Милле (1814–1875), задумал распространить принципы программы на фигурные композиции. Он хотел писать сцены из крестьянской жизни, какой она была в действительности, изображать мужчин и женщин за работой в поле.  331 Жан-Франсуа Милле. Сборщицы колосьев. 1857. Холст, масло 83,8 X 111 см. Париж, Музей Орсе. Трудно сейчас представить, что подобное решение можно было счесть революционным, но ведь ранее в искусстве образы крестьян воспринимались комическими персонажами, — так, к примеру, их изобразил Брейгель (стр. 382, илл. 331). На илл. 331 представлена знаменитая картина Милле Сборщицы колосьев. Здесь нет драматического события, но нет и занимательной фабулы — только три человека, занятых тяжелым трудом на ровном поле, где идет сбор урожая. Они не красивы и не грациозны. В картине нет и намека на сельскую идиллию. Движения крестьянок медлительны и тяжелы, они полностью погружены в работу. Милле сделал все, чтобы подчеркнуть их коренастые, негибкие тела и неторопливые движения. Он крепко строит фигуры с помощью светотени, выделяя их четким силуэтом на фоне залитого солнцем поля. В результате три его крестьянки воплощают достоинство более естественно и убедительно, нежели герои академических картин. Кажущаяся на первый взгляд случайной композиция усиливает впечатление спокойного равновесия. Движения и расстановка фигур подчинены продуманному ритму, который сообщает устойчивость композиции и дает нам почувствовать, что художник воспринимает сбор урожая как сцену, полную торжественной значимости.  332 Гюстав Курбе. Встреча, или («Здравствуйте, господин Курбе!»). 1854. Холст, масло, 129 х 149 см. Монпелье, Музей Фабра. Имя новому движению дал Гюстав Курбе (1819–1877). В 1855 году он организовал свою персональную выставку в Париже в настоящей лачуге и назвал ее «Реализм. Г. Курбе». Его «реализму» было суждено произвести в искусстве настоящую революцию. Курбе хотел учиться только у природы. В какой-то мере сам он и его программа напоминают Караваджо (стр. 392, илл. 252). Он хотел не приятного, но достоверного. В картине Здравствуйте, господин Курбе! (илл. 332) он изобразил себя идущим по сельской дороге с художественными принадлежностями за спиной; его почтительно приветствуют друг и заказчик. Любому человеку, знакомому с образцами академического искусства, эта картина должна показаться откровенным ребячеством. Здесь нет грациозных поз, плавных линий, выразительного цвета. Композиция настолько безыскусна, что в сравнении с ней даже Сборщицы колосьев Милле кажутся тщательно построенными. Сама идея Курбе представить себя в простой блузе, как бродягу, оскорбляла «респектабельных» художников и их почитателей. Во всяком случае именно этого впечатления и добивался Курбе. Этой картиной художник хотел выразить протест против общепринятых условностей времени, «эпатировать» самодовольных буржуа и провозгласить торжество бескомпромиссной искренности художника над ловким рукоделием традиционных клише. Картины Курбе, несомненно, искренни. «Я надеюсь, — писал он в 1854 году в письме, характерном для него, — суметь заработать на жизнь своим искусством, ни на йоту не отклоняясь от своих принципов, ни на мгновение не обманывая свою совесть и не не делая никакой, даже мелкой работы, чтобы угодить кому-то или облегчить продажу картины». Преднамеренный отказ Курбе от дешевых эффектов, его решимость изображать мир таким, каким он его видел, побудил многих других мастеров пренебречь условностями, прислушиваясь только к голосу своей совести художника. То же стремление к искренности, та же нетерпимость к театральной претенциозности официального искусства, которые привели барбизонцев и Курбе к реализму, побудили группу английских живописцев последовать по иному пути. Они задумались о причинах, заведших искусство в опасную колею. Они знали, что академики претендовали на роль последователей традиций Рафаэля и того, что называлось «большой манерой». Если это так, то искусство явно избрало неверный путь, вращаясь вокруг и около Рафаэля. Именно он и его последователи возвеличили методы «идеализации природы» и стремились к достижению красоты в ущерб правде. Если искусство нуждается в реформировании, то следует вернуться к более раннему времени, эпохе до Рафаэля, когда художники были «честными перед Богом» ремесленниками, когда они по мере сил копировали природу, помышляя не о земной славе, но о славе Господа. Считая, что из-за Рафаэля искусство утратило искренность и что следует вернуться к Веку Веры, эта группа художников назвала себя «Братством прерафаэлитов». Одним из наиболее одаренных его членов был Данте Габриэль Россетти (1828–1882), сын итальянского эмигранта. На илл. 333 воспроизведена картина Россетти Благовещение. Обычно этот сюжет изображался в соответствии со средневековыми образцами (стр. 213, илл. 141). Намерение Россетти вернуться к духу мастеров средневековья не означало, однако, что он хотел копировать их картины. Он стремился вступить с ними в соревнование, превзойти их, прочесть библейский текст непредвзято, воссоздав в зрительном образе сцену с ангелом, который дивился Деве Марии: «Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие» (Лук. 1: 29). Мы видим, как Россетти стремится к простоте и искренности в своей новой интерпретации и как сильно он старается помочь нам увидеть старинную историю свежим взглядом. Но при всем его желании воссоздать окружающий мир столь же правдиво, как это делали обожаемые им флорентийцы эпохи кватроченто, чувствуется, что Братство прерафаэлитов поставило перед собой недостижимую цель. Одно дело восхищаться наивными и неосознанными наблюдениями «примитивистов» (так иногда в XIX веке называли художников XV века), и совсем другое — пытаться сделать это самому. Для этого существует лишь один путь — целомудрие сознания, обрести которое нам не поможет даже самое сильное желание. Поэтому, хотя побудительный мотив у прерафаэлитов был тем же, что у Милле и Курбе, я думаю, что честные усилия Братства завели их тупик. Страстное желание художников викторианского времени вернуть идеалы чистоты и невинности было слишком противоречивым, а потому и недостижимым. Надежда их французских современников идти вперед, исследуя видимый мир, оказалась более плодотворной для следующего поколения. Третья революционная волна во Франции (после первой, связанной с Делакруа, и второй — с Курбе) ассоциируется с именами Эдуарда Мане (1832–1883) и его друзей. Эти художники отнеслись к программе Курбе очень серьезно. В живописи они отказались от условностей, утративших смысл, обнаружив, что притязания традиционного искусства на изображение натуры такой, как мы ее видим, основывался на ложной концепции. Самое большее, с чем они могли согласиться, — это то, что традиционное искусство владеет приемами изображения людей и предметов только в условиях, далеких от естественных. Художники рисовали позирующую модель в мастерской, куда свет проникал через окна, используя постепенный переход от света к тени, чтобы добиться впечатления объема и пластичности. Студенты художественных Академий учились строить картины на этом противопоставлении света и тени. Как правило, они начинали с гипсовых слепков античных статуй, заботливо штрихуя свои рисунки, чтобы добиться теней различной интенсивности. Однажды усвоив этот прием, они пользовались им при воспроизведении любого предмета. Публика настолько привыкла видеть вещи, изображенными подобным образом, что совершенно забыла: на открытом воздухе мы обычно не замечаем каких-либо тонкостей в переходах от тени к свету. На солнце контрасты становятся резкими. Объекты, извлеченные из искусственных условий мастерской художника, не выглядят столь округлыми или тщательно вылепленными, как гипсовые слепки с антиков. Выступающие части кажутся освещенными более ярко, чем в студии, а тени вовсе не обязательно выглядят серыми или черными, поскольку свет, отражаясь от находящихся рядом предметов, окрашивает цветом их неосвещенные стороны. Если бы мы больше доверяли своим глазам, а не предвзятым представлениям о том, как должны выглядеть вещи согласно академическим правилам, мы сделали бы совершено восхитительные открытия. Неудивительно, что подобные идеи сначала показались экстравагантной ересью. Мы уже видели на протяжении всей истории искусства, сколь сильна в нас привычка судить о картинах на основании того, что мы знаем, а не того, что мы видим. Мы помним, что египетские художники считали невозможным изобразить фигуру, не показав каждую ее часть с самой характерной стороны. Они знали, что нога, глаз или рука «выглядят так» и составляли эти части вместе, чтобы получить целую фигуру. Изобразить человека таким образом, чтобы одна из его рук оказалась скрытой от глаз зрителя или одна из его ног искажалась ракурсом, казалось египтянам нарушением закона. Мы помним, что преодолеть это предубеждение сумели греки, которые ввели в свои картины элементы ракурсных сокращений (стр. 81, илл. 49). Мы помним, что в искусстве раннего христианства и Средних веков вновь вышел на первый план интерес к априорным знаниям (стр. 137, илл. 87), получивший продолжение в эпоху Возрождения. Даже тогда роль теоретических представлений о том, как должен выглядеть окружающий мир, скорее увеличилась, а не уменьшилась, благодаря открытию научной перспективы и вниманию к анатомии. Великие мастера последующих эпох делали одно открытие за другим, что позволило им создать убедительную картину видимого мира. Однако ни один из этих мастеров всерьез не подвергал сомнению твердую убежденность в том, что в природе каждый предмет имеет строго определенную форму и цвет, которые без труда могут быть узнаны в картине. Можно сказать поэтому, что Мане и его последователи совершили настоящую революцию в понимании цвета, почти сопоставимую с революцией в области передачи форм, осуществленной греками. Они открыли, что, когда мы наблюдаем природу на открытом воздухе, мы не видим отдельных предметов, обладающих каждый своим собственным цветом: скорее, мы видим некую смесь из точек, сливающихся в нашем глазу или, вернее, в нашем сознании.  333 Данте Габриель Россетти. Благовещение. 1849–1850. Холст, наклеенный на дерево, масло 72,6x41,9 см. Лондон, Галерея Тейт. Все эти открытия не были сделаны сразу и одним человеком. Но уже первые картины Мане, в которых он отказался от традиционного метода мягкой светотени в пользу сильных и резких контрастов, вызывали протест консервативных художников. В 1863 году живописцы-академики отказались принять работы Мане на официальную выставку, называвшуюся Салоном. Отказ вызвал волну возмущения, и это вынудило власти показать все забракованные жюри работы на специальной выставке, получившей название «Салон отверженных». Публика ходила туда, в основном чтобы посмеяться над бедными, введенными в заблуждение новичками, которые отказывались признавать суждение академических авторитетов. Этот эпизод знаменует первый этап битвы, растянувшейся почти на тридцать лет. Сейчас нам трудно понять неистовство этих споров между художниками и критиками, поскольку сегодня картины Мане поражают нас своим внутренним родством с великими живописными произведениями более раннего времени, например, с картинам Франса Халса (стр. 417, илл. 270). Да и сам Мане горячо отрицал желание быть революционером. Он совершенно сознательно искал вдохновения в великих традициях мастеров кисти, отвергнутых прерафаэлитами, в тех традициях, что уходили корнями к великим венецианцам Джорджоне и Тициану и были с триумфом продолжены в Испании сначала Веласкесом (стр. 407–410, илл. 264–267), а затем, в XIX веке Гойей. Как раз одна из картин Гойи (стр. 486, илл. 317) послужила своего рода вызовом, побудившим Мане написать сходную группу на балконе и разобраться с контрастами яркого света в открытом пространстве и окутывающей формы темноты в интерьере (илл. 334). Но Мане в 1869 году пошел гораздо дальше в своих исследованиях, чем это сделал Гойя шестьюдесятью годами ранее. В отличие от Гойи, головы женщин в картине Мане «вылеплены» не в традиционной манере, что мы обнаружим, если сравним их с Моной Лизой Леонардо (стр. 301, илл. 193), портретом ребенка Рубенса (стр. 400, илл. 257) или Портретом мисс Хаверфилд Гейнсборо. Сколь бы ни были различны методы этих художников, все они хотели создать впечатление пластической определенности форм и делали это с помощью взаимодействия света и тени. В сравнении с ними головы Мане выглядят плоскими, а у дамы на заднем плане нос едва намечен. Мы вполне можем представить себе, почему такая трактовка воспринималась людьми, незнакомыми с целями Мане, как полное неумение художника. Однако в действительности на открытом воздухе и при полном свете дня округлые формы порой и в самом деле выглядят плоскими цветными пятнами. Как раз этот эффект и изучал Мане. В результате, когда мы останавливаемся перед какой-нибудь из его картин, она кажется нам более реальной, чем живопись старых мастеров. У нас возникает иллюзия, что мы в самом деле стоим лицом к лицу с этой группой на балконе и что перед нами не плоскость холста, а обладающее подлинной глубиной пространство. Одна из причин этого поразительного эффекта — смелый цвет перил балкона. Написанные ярко-зеленым, они своими линиями пересекают композицию, не считаясь с традиционными правилами колористической гармонии. В результате кажется, что эти перила резко выдвигаются из плоскости картины, а сама сцена отступает на задний план.  334 Эдуард Мане. Балкон. 1868–1869. Холст, масло 169 х 125 см. Париж, Музей Орсе.  335 Эдуард Мане. Скачки в Лонгшане. 1865. Литография. 36,5 х 51 см.  336 Уильям Пауэлл Фрит. Дерби. 1856–1858. Холст, масло 101,6x223,5 см. Лондон, Галерея Тейт. Новые теории затронули не только трактовку цвета на открытом воздухе (plein air), они коснулись и вопроса об изображении форм в движении. Одна из работ Мане (мял. 335), исполненная в технике литографии, изобретенной в начале XIX века и позволяющей воспроизводить рисунок, сделанный на специальном камне, с первого взгляда кажется беспорядочными каракулями. Это изображение скачек. Дав лишь намек на возникающие из беспорядка формы, Мане пытается вызвать в нас впечатление света, скорости и движения. Лошади несутся на нас на полном скаку, трибуны заполнены толпой возбужденных зрителей. Этот пример яснее других показывает, как Мане при изображении форм стремится избежать воздействия своих собственных знаний о предмете. На литографии ни одна из лошадей не изображена с четырьмя ногами. При такой скачке мы просто не в состоянии увидеть все четыре ноги в каждый отдельно взятый момент. Не можем мы видеть и деталей фигур зрителей. Всего за четырнадцать лет до появления литографии Мане английский художник Уильям Пауэлл Фрит (1819–1909) написал картину Дерби (илл. 336). Она была очень популярна в викторианские времена благодаря диккенсовскому юмору, с которым художник показал различные типажи и возникавшие во время скачек ситуации. Произведениями такого рода хорошо любоваться на досуге, неспешно вглядываясь в веселое разнообразие запечатленных в них сценок. В реальной жизни, однако, наши глаза позволяют нам сфокусироваться лишь на чем-то одном, на одной точке, все остальное воспринимается нашим зрением как некая мешанина отдельных форм. Мы можем знать, что представляют собой эти формы, но не можем их видеть. В этом смысле литография Мане гораздо более «правдива», чем картина викторианского юмориста. Она на мгновение переносит нас в атмосферу суматохи и возбуждения, царящих в сцене, свидетелем которой был художник, запечатлевший лишь то, что видел в этот отдельный момент и за что мог поручиться.  337 Эдуард Мане. Лодка-мастерская Моне. 1874. Холст, масло 82,7 х 105 см. Мюнхен, Новая пинакотека. Среди художников, присоединившихся к Мане и помогавших ему развивать новые идеи, был Клод Моне (1840–1926), молодой человек из Гавра, бедный и упрямый. Именно Моне убедил своих друзей оставить мастерские и не прикасаться к кисти, не имея «мотива» перед глазами. Маленькая лодка, приспособленная под мастерскую, позволяла художнику изучать особенности и изменчивость речного пейзажа. Мане, однажды приехавший навестить его, убедился в правильности метода молодого человека и отдал ему дань, написав портрет Клода за работой на открытом воздухе как раз в той самой лодке-мастерской (илл. 337). Одновременно портрет явился демонстрацией нового метода, защитником которой был Моне. Идея Моне, что любая картина с изображением природы должна быть обязательно закончена «на месте» не только повлекла за собой изменение привычек и пренебрежение удобствами, но и потребовала возникновения новых технических методов. «Натура» или «мотив» меняются каждую минуту, когда проплывающее облако закрывает солнце или ветер покрывает рябью отражения на водной глади. У художника, сохраняющего надежду уловить характерный для данного момента вид, нет времени, чтобы подбирать и смешивать краски, накладывая их одна на другую поверх коричневого грунта, как то делали старые мастера. Он должен наносить их прямо на холст быстрыми мазками, заботясь не столько о деталях, сколько об общем впечатлении. Как раз эта незаконченность, эта явно небрежная приблизительность приводили критиков в ярость. Даже после того, как сам Мане добился определенного признания публики своими портретами и фигурными композициями, молодым пейзажистам, окружавшим его, стоило невероятного труда показать свои нетрадиционные картины в Салоне. Именно поэтому в 1874 году они объединились и организовали свою собственную выставку в студии фотографа. Среди других работ там находилась картина Моне, обозначенная в каталоге как Впечатление. Восход солнца (по-французски — impression), — изображение бухты, виднеющейся сквозь пелену утреннего тумана. Один из критиков нашел это название чрезвычайно забавным, перенеся его на всю группу художников — «импрессионисты». Тем самым он хотел подчеркнуть, что эти художники не обладали глубокими знаниями и полагали, что фиксации моментального впечатления было достаточно, чтобы называться картиной. Прозвище прижилось. Его насмешливый подтекст вскоре забылся, также как забыты сегодня уничижительные значения терминов «готика», «барокко» или «маньеризм». Спустя некоторое время группа друзей сама приняла название «импрессионисты», под которым они известны и поныне. Интересно читать отклики в прессе о первых выставках импрессионистов. В 1876 году один из юмористических еженедельников писал следующее: «Улица Лепелетъе поистине улица бед. Сначала на ней сгорает Опера, а сейчас в этой части города произошла новая катастрофа. На днях у Дюран-Рюэля открылась выставка. Говорят — это «художественная выставка». Флаги и вымпелы на фасаде здания заманивают ничего не подозревающих прохожих, но, едва переступив порог, они отступают, объятые ужасом, перед страшным зрелищем, встречающим их. Пять или шесть душевнобольных, среди которых даже одна женщина, объединились, чтобы выставить свои работы. Многие лопаются от смеха перед этими картинами. У меня же сжимается сердце. Эти так называемые художники именуют себя «импрессионистами». Они хватают холст, краски и кисти, делают несколько случайных мазков и ставят внизу свое имя. Они напоминают мне умалишенных, которые собирают на дороге камни, воображая, что это бриллианты». Не только техника живописи так оскорбляла чувства критиков, но и мотивы, которые художники выбирали. В прошлом от художников ждали, что они могут отыскать уголок природы, с общего согласия считавшийся «живописным», однако лишь немногие понимали бессмысленность этого требования. Мы называем «живописными» те мотивы, которые раньше видели на картинах. Если бы художники этого придерживались, они должны были бы бесконечно повторять друг друга. Клод Лоррен сделал «живописными» римские руины (стр. 396, илл. 255), а Ян ван Гойен превратил в «мотив» голландские мельницы (стр. 419, илл. 277). В Англии Констебл и Тернер, каждый по-своему, открыли для искусства новые сюжеты. Пароход у входа в гавань Тернера (стр. 493, илл. 323) был нов по теме и манере исполнения. Клод Моне знал работы Тернера. Он видел их в Лондоне, где находился во время франко-прусской войны (1870–1871), и они укрепили его в убеждении, что магические эффекты света и воздуха стоят в живописи большего, чем сюжет. И все же одна из его картин (илл. 338), изображавшая железнодорожный вокзал в Париже, потрясла критиков своей абсолютной дерзостью. В ней передано реальное «впечатление» от сцены из повседневной жизни. Моне не интересует железнодорожная станция как место, где встречаются или расстаются люди; он зачарован эффектом света, льющегося через стеклянную крышу на клубы пара, формами паровозов и вагонов, возникающих из сумятицы. Однако нет ничего случайного в этом запечатленном кистью художника свидетельстве. Тональные переходы и цвета Моне уравновесил столь же обдуманно, как это делал любой пейзажист прошлого.  338 Клод Моне Вокзал Сен-Лазар. 1877. Холст, масло 75,5 х 104 см. Париж, Музей Орсе.  339 Пьер Огюст Ренуар. Мулен-де-ла-Галетт, 1876. Холст, масло 131x175 см. Париж, Музей Орсе. Молодые художники-импрессионисты применяли новые принципы не только по отношению к пейзажной живописи, но и к любой сцене из реальной жизни. На илл. 339 воспроизведена картина, написанная в 1876 году Пьером Огюстом Ренуаром (1841–1919), на которой изображен уличный бал в Париже. Когда Ян Стен (стр. 428, илл. 278) писал похожую сцену шумного веселья, он был преисполнен желания показать различных юмористических персонажей. Ватто в своих волшебных сценах аристократических празднеств (стр. 454, илл. 298) стремился уловить настроение легкого беззаботного существования. В картине Ренуара есть нечто от них обоих. Он тоже наблюдает за поведением веселой толпы, он также очарован красотой празднества. Но его главный интерес лежит в другом: он хочет вызвать ощущение веселой путаницы ярких красок и изучить, как в суматохе кружащейся толпы скользят лучики солнечного света. Даже в сравнении с исполненной Мане лодкой Клода Моне картина выглядит эскизной и незаконченной. Лишь головы нескольких фигур на первом плане изображены с определенной детализацией, но и они написаны в манере раскованной и полностью чуждой каких-либо условностей. Глаза и лоб сидящей дамы оставлены художником в тени, тогда как на ее губах и подбородке играет солнце. Яркое платье женщины написано свободными мазками, еще более смелыми, чем у Франса Халса (стр. 417, илл. 270) или Веласкеса (стр. 410, илл. 267). Но так написаны только фигуры, на которых фокусируется внимание, в глубине формы все более растворяются в солнечном свете и воздухе. Это напоминает нам, как Франческо Гварди (стр. 444, илл. 290) колдовал над фигурами своих венецианских гребцов с помощью нескольких пятнышек цвета. С тех пор прошел целый век, и нам трудно понять сейчас, почему эти картины вызывали бурю негодования и насмешек. Нам ясно, что откровенная эскизность не имеет ничего общего с небрежностью, а, напротив, является результатом величайшей художественной мудрости. Если бы Ренуар изображал каждую деталь, картина выглядела бы скучной и безжизненной. Мы помним, что с подобной неудачей художники уже сталкивались прежде, в XV веке, когда они впервые открыли, как нужно отображать натуру. Мы помним, что подлинный триумф правдоподобия и перспективы привел к тому, что фигуры в картинах стали казаться жесткими и деревянными, и лишь гений Леонардо преодолел эту трудность, погрузив формы в глубокие тени — этот прием был назван «сфумато» (стр. 301, 302, илл. 193–194). Импрессионисты открыли, что глубокие тени, те самые, которые Леонардо использовал для лепки форм, исчезают при солнечном свете и на открытом воздухе, и потому отбросили этот традиционный метод. Теперь они сделали следующий шаг, размывая очертания сильнее, чем кто-либо из художников предшествующих поколений. Они осознавали, что человеческий глаз — это замечательный инструмент. Стоит лишь дать ему намек, и воображение зрителя построит цельную форму. Однако нужно знать, как смотреть на такие картины. Люди, впервые попадавшие на выставку импрессионистов, непременно утыкались носами в картины и не видели ничего, кроме мешанины случайных мазков кисти. Поэтому-то они и думали, что художники — сумасшедшие. Столкнувшись с такими картинами, как на илл. 340, где один из старейших и самых последовательных защитников движения, Камиль Писсарро (1830–1903), передал «впечатление» от парижского бульвара в солнечную погоду, эти оскорбленные люди могли бы задаться вопросом: «Неужели я так выгляжу, когда иду по бульвару? Неужели я теряю ноги, глаза и нос, превращаясь в бесформенный шарик?». И вновь именно знание зрителей того, как должен выглядеть человек, становилось препятствием для их же собственных представлений о том, что мы видим на самом деле. Понадобилось некоторое время, прежде чем публика поняла: чтобы оценить живопись импрессионистов, надо отступить на несколько шагов назад и насладиться чудом того, как сбивавшие с толку пятна цвета неправильной формы внезапно встают на место и оживают перед нашими глазами. Добиться этого чуда и передать человеку, смотрящему на картину, реальный зрительный опыт художника и было истинной задачей импрессионистов. Ощущение новой свободы и новой силы, которыми обладали эти художники, должно было быть поистине опьяняющим; оно должно было вознаградить их за те враждебность и насмешки, с которыми они сталкивались. Неожиданно целый мир предложил кисти художника готовые сюжеты.  340 Камилль Писсарро. Итальянский бульвар. Утро. Солнечный свет. 1897. Холст, масло 73,2x92,1 см. Вашингтон, Национальная галерея искусства. Где бы он ни обнаружил красивое сочетание тонов, интересную конфигурацию красок и форм, увлекательную и веселую мешанину солнечного света и окрашенных цветом теней, он мог поставить мольберт и попытаться перенести на холст свои впечатления. Все старые пугала, вроде «достойных сюжетов», «уравновешенной композиции» и «правильного рисунка», были похоронены. Художник не должен был считаться ни с чем, кроме своих ощущений, подсказывавших, что писать и как писать. Оглядываясь назад, возможно, покажется менее удивительным, что взгляды молодых художников встречали сопротивление, нежели то, что они вскоре были приняты обществом как нечто, само собой разумеющееся. Горько сознавать, какую борьбу и лишения пришлось выдержать художникам прежде, чем импрессионизм одержал полную победу. К счастью, некоторым из этих мятежников, в особенности Моне и Ренуару, суждено было прожить достаточно долго, чтобы насладиться плодами победы и стать знаменитыми и почитаемыми во всей Европе. Им удалось стать свидетелями того, как их произведения попадали в государственные коллекции и становились предметом вожделения богатых людей. Перемены произвели одинаково сильное впечатление и на художников, и на критиков. Критики, прежде осмеивавшие художников, поняли, как они ошибались. Если бы они приобретали эти холсты, вместо того чтобы потешаться над ними, то теперь бы разбогатели. Художественная критика страдала и от потери престижа, который уже никогда не смогла вернуть. Для всех новаторов в искусстве борьба импрессионистов превратилась в легенду, хранимую как сокровище: с ее помощью они всегда могли указать на явную неспособность публики признать новые методы. В определенном смысле этот печально известный провал публики и критики является столь же поучительным для истории искусства, что и окончательная победа программы импрессионистов.  341 Кацусика Хокусай. Вид горы Фудзи за цистерной. 1835. Лист из серии 100 видов горы Фудзи. Ксилография 22,6 х 15,5 см. Возможно, эта победа не оказалась бы столь быстрой и столь полной, если бы не два союзника, которые помогли людям XIX века увидеть мир другими глазами. Одним из этих союзников была фотография. В самом начале это изобретение использовалось в основном для портретов. В ту пору процесс фотографирования требовал очень длительной экспозиции. Поэтому люди, сидевшие перед фотографом, должны были на что-нибудь опираться, чтобы оставаться неподвижными, сохраняя при этом прямую осанку, в течение довольно долгого времени. Усовершенствование переносной камеры и появление моментальных снимков приходятся на те же годы, что и расцвет живописи импрессионистов. Камера помогала открывать прелесть случайной позы и неожиданного угла зрения. Более того, развитие фотографии должно было обязательно подтолкнуть художников двигаться дальше по пути исследования и эксперимента. Теперь живопись могла не делать того, что механическое устройство исполняло лучше и дешевле. Мы не должны забывать, что в прошлом искусство живописи служило целому ряду утилитарных задач. К нему обращались, чтобы запечатлеть облик знатной персоны или вид загородного дома. Художник являлся тем, кто мог противостоять преходящей природе вещей и сохранить для потомков облик любого предмета. Мы не узнали бы, как выглядит дронт, если бы голландский художник XVII века не потрудился запечатлеть птицу незадолго до полного исчезновения этого вида. Фотография в XIX веке должна была взять на себя эту функцию изобразительного искусства, нанеся удар художникам, такой же серьезный, как и запрет протестантской церкви на алтарные образы. До изобретения фотографии почти каждый уважающий себя человек позировал портретисту по меньшей мере раз в жизни. Теперь люди редко подвергали себя этому суровому испытанию и то лишь, если они хотели сделать одолжение и помочь художнику-другу. Поэтому художники были вынуждены все чаще обращаться к изучению тех областей, где фотография не могла заменить их. Фактически, современное искусство не стало бы тем, чем оно стало, без воздействия этого изобретения.  342 Китагава Утамаро. Поднимается штора, и открывается вид на цветущую сливу. Конец 1790-х. Ксилография 19,7x50,8 см.  343 Эдгар Дега. Анри Дега со своей племянницей Люси. 1876. Холст, масло 99,8 х 119,9 см. Чикаго, Художественный институт. Вторым союзником, встреченным импрессионистами на пути своих безрассудно смелых поисков новых тем и новых колористических схем, была японская цветная гравюра. Японское искусство развивалось под воздействием китайского, и так продолжалось в течение почти тысячи лет. Между тем в XVIII веке, возможно, под влиянием европейской гравюры, японские художники отказались от традиционных мотивов дальневосточного искусства и обратились к сценам из повседневной жизни в качестве сюжетов для цветной гравюры на дереве, в которой замечательная смелость замысла сочеталась с совершенством технического мастерства. Японские ценители искусства были невысокого мнения об этой дешевой продукции, отдавая предпочтение строгой традиционной манере. Когда в середине XIX века Япония была вынуждена вступить в торговые отношения с Европой и Америкой, эти гравюры нередко использовались как оберточная бумага, для заполнения пустот в ящиках для упаковки, их можно было дешево купить в чайных магазинах. Художники круга Мане были одними из первых, кто оценил их красоту и начал энергично коллекционировать. В них они обнаружили традицию, не испорченную академическими правилами и клише. Японские гравюры помогли французским художникам увидеть, как много не замечаемых ими европейских условностей по-прежнему сохраняется в их искусстве. Японцы умели наслаждаться каждым неожиданным и нешаблонным проявлением окружающего мира. Например, Хокусай (1760–1849) изобразил гору Фудзи, как бы случайно возникающую за строительными лесами (илл. 341); Утамаро (1753–1806) в своих листах без колебаний обрезал отдельные фигуры краями гравюры или бамбуковыми занавесами (илл. 342). Это дерзкое пренебрежение элементарным правилом европейского искусства потрясло импрессионистов. Они увидели в этом правиле последнее прибежище старого господства знания над зрением. В самом деле, почему художник непременно должен изображать в картине полностью каждую фигуру или, во всяком случае, ее значительную часть? Самое глубокое впечатление эти новые возможности произвели на Эдгара Дега (1834–1917). Дега был чуть старше Моне и Ренуара. Он принадлежал к поколению Мане и, подобно ему, держался особняком от импрессионистов, хотя и полностью разделял их основные интересы. Дега был страстно увлечен рисунком и восхищался Энгром. В своих портретах (илл. 343) он хотел передать ощущение пространства и пластическую весомость форм, увиденных с самых неожиданных точек зрения. Именно поэтому он охотнее выбирал сюжеты из жизни балета, нежели пленэрные сцены. Присутствуя на репетициях, Дега имел возможность рассматривать фигуры со всех сторон в самых разнообразных позах. Глядя на сцену сверху, он наблюдал за танцующими или отдыхающими девушками, изучая сложные ракурсы и эффекты сценического освещения. На илл. 344 воспроизведен один из набросков Дега, сделанный пастелью. С виду эта композиция не могла быть более случайной. У одних танцовщиц мы видим только ноги, у других — только туловища. Полностью показана лишь одна фигура, но ее поза сложна и трудна для «прочтения». Мы видим отдыхающую девушку сверху, ее голова опущена, а левая рука сжимает лодыжку. В картинах Дега нет сюжета. В балеринах его не интересовало очарование хорошеньких девушек. Его не заботило их настроение. Он смотрел на них с той бесстрастной объективностью, с какой импрессионисты смотрели на окружавший их пейзаж. То, что действительно имело для него значение, — это игра света и тени на формах человеческих тел и то, каким образом он мог передать движение или пространство. Он доказал академическому миру, что молодые художники-новаторы не только далеки от отрицания искусства рисования, но и ставят перед собой задачи, решить которые может лишь непревзойденный мастер рисунка.  344 Эдгар Дега. В ожидании выходана сцену, 1879. Бумага, пастель 99,8x119,9 см. Частная коллекция.  345 Огюст Роден. Портрет скульптора Жюля Далу. 1883. Бронза. Высота 52,6 см. Париж, Музей Родена. Хотя основные цели нового движения могли найти полное выражение лишь в живописи, скульптура вскоре также оказалась вовлеченной в борьбу за и против «модернизма». Великий французский скульптор Огюст Роден (1840–1917) был ровесником Моне. Поскольку он ревностно изучал классическую скульптуру и Микеланджело, то между ним и традиционным искусством, казалось бы, не должно было быть принципиальных противоречий.  346 Огюст Роден. Рука Господа, Около 1898. Мрамор. Высота 92,9 см. Париж, Музей Родена. Действительно, Роден вскоре стал признанным мастером и наслаждался всеобщей славой, такой громкой, какую не имел ни один художник его времени, но даже его работы становились предметом неистовых споров критиков, и их часто связывали с работами бунтовщиков-импрессионистов. Причина станет ясна, если мы посмотрим на один из его портретов (илл. 345). Так же, как импрессионисты, Роден презирал внешнюю законченность. Подобно им, он предпочитал оставлять что-то воображению зрителя. Иногда он даже оставлял поверхность камня частично необработанной, создавая впечатление, что фигура появляется и обретает форму на глазах у зрителя. Обычной публике это казалось раздражающей эксцентричностью, если не откровенной ленью. Их доводы были теми же, что прежде выдвигались против Тинторетто. Для них художественное совершенство по-прежнему заключалось в том, что все должно быть аккуратным и отполированным. Оставив без внимания эти несущественные требования и воплотив собственное понимание божественного акта Творения (илл. 346), Роден помог отстоять то, что Рембрандт провозгласил своим правом, — считать работу законченной тогда, когда художник достигнет своей цели. Поскольку никто не смел утверждать, что манера работы Родена была результатом неумения, влияние скульптора во многом подготовило почву для распространения импрессионизма за пределами узкого круга его почитателей во Франции. Мастера из всех уголков мира знакомились с импрессионизмом в Париже, увозя с собой новые открытия и новое отношение к художнику как к бунтарю против предрассудков и условностей буржуазного мира. Одним из самых влиятельных апостолов этого движения за пределами Франции был американец Джеймс Эббот Макнейл Уистлер (1834–1903). Уистлер принимал участие в первой битве нового движения; вместе с Мане он выставлялся в «Салоне отверженных» в 1863 году и разделял восхищение своих коллег-художников японскими гравюрами. Так же, как Дега или Роден, он не был импрессионистом в строгом значении слова; его интересовали не столько эффекты света и цвета, сколько игра утонченных форм. С парижскими художниками его объединяло презрение к вкусам толпы, обожавшей сентиментальные сюжеты. Он стоял на том, что главным для живописи был не сюжет, но способ «перевода» его на язык цвета и формы. Одна из самых знаменитых картин Уистлера и, возможно, одна из самых популярных картин, когда либо созданных, — портрет его матери (илл. 347). Характерно, что художник назвал эту картину, выставленную в 1872 году, Гармония в сером и черном. Уистлер избегал любого намека на «литературность» содержания или чувствительность. В действительности же, гармония форм и цвета, к которым он стремился, совсем не противоречила тонкому восприятию сюжета.  347 Джеймс Эббот Макнейл Уистлер. Гармония в сером и черном. Портрет матери художника. 1871. Холст, масло 144 х 162 см. Париж, Музей Орсе. Продуманное равновесие форм придает картине спокойный характер; а приглушенные тона ее серо-черной гаммы, переходящие от волос женщины и ее платья к цвету стен и окружающих предметов, усиливают чувство смиренного одиночества и делают картину привлекательной для многих зрителей. Странно сознавать, что художник, написавший столь тонкую и спокойную картину, был известен своим вызывающим поведением и проявлениями того, что он сам называл «изящным искусством создавать себе врагов». Обосновавшись в Лондоне, он был вынужден почти в одиночку сражаться за современное искусство.  348 Джеймс Эббот Макнейл Уистлер. Ноктюрн: синее и серебро. Старый мост Баттерси. Около 1872–1875. Холст, масло 67,9 х 50,8 см. Лондон, Галерея Тейт. Его обыкновение давать картинам названия, смущавшие публику своей эксцентричностью, его неприятие академических условностей вызывали ярость Джона Рёскина (1819–1900), великого критика, сторонника Тернера и прерафаэлитов. В 1877 году Уистлер выставил два ночных пейзажа, исполненных в японской манере, назвав их Ноктюрнами (илл. 348), запросив по 200 гиней за каждый. По этому поводу Рёскин писал: «Я никогда не слышал, что самодовольный скоморох может запросить две сотни гиней за то, что он швырнул горшок с красками в лицо публике». Уистлер подал на него в суд за клевету, и этот случай вновь обнаружил глубокое расхождение во взглядах публики и художника. Сразу же был поднят вопрос о «законченности», и на перекрестном допросе Уистлера спросили, действительно ли он просит такую невероятную сумму за «двухдневную работу». На это художник ответил: «Нет, я прошу за знания целой жизни». Странно, как много общего было у оппонентов этого несчастного судебного процесса. Оба они испытывали глубокое разочарование в окружавшей их действительности, уродливой и убогой. Но если Рёскин, старший по возрасту, надеялся привить соотечественникам более глубокое понимание красоты, обращаясь к их нравственности и добродетели, то Уистлер стал ведущей фигурой так называемого «Эстетического движения»; движения, которое пыталось доказать, что художественное чувство — единственная вещь в этой жизни, заслуживающая серьезного отношения. Когда XIX век подошел к своему концу, обе точки зрения были оценены по достоинству.  Отвергнутый художник восклицает: «И они от этого отказались, невежественные дураки!», 1859. Литография Оноре Домье 22,1 х 27,2 см. |

|

|||

|

Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Наверх |

||||

|

|

||||