|

||||

|

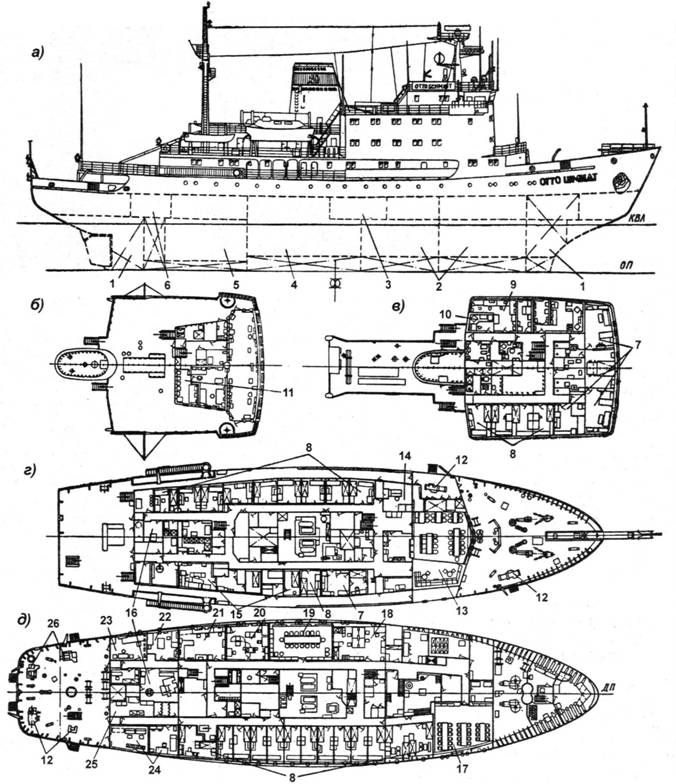

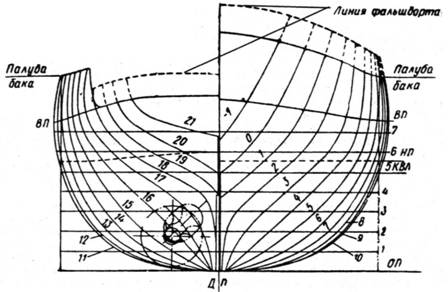

НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЛЕДОКОЛ ПРОЕКТА 97Н «ОТТО ШМИДТ» Единственный в мире научно-исследовательский ледокол «Отто Шмидт» был построен в 1977 – 1979 гг. по заказу Государственного комитета по гидрометеорологии и контролю природной среды. Главный конструктор проекта – Б.А. Олигер. Судно предназначено для автономного плавания в переходной зоне между чистой водой и полями многолетних паковых льдов. Эти области являются малоисследованными, поскольку здесь невозможно организовать дрейфующие научные полярные станции, а для обычных научно-исследовательских судов они практически недоступны. Проект 97Н был разработан на базе портового ледокола типа «Василий Прончищев». На нём изменили форму надводной части носовой оконечности, расширили площадь верхней палубы в корме (для установки океанографического оборудования) и надстроек (для размещения лабораторий и жилых помещений), сняли носовой винт. Помещение носового гребного электродвигателя было использовано для устройства дополнительной электростанции. Ледокол – двухпалубный, с удлинённым баком. Дизель-электрическая установка – двухвальная. Основное внимание при проектировании уделялось рациональному размещению лабораторного комплекса и научного оборудования, а также созданию возможно комфортных условий для проведения научной работы. Четырнадцать лабораторий общей площадью 320 м2 позволяли вести исследования широкого профиля по океанологии, гидрохимии, гидрологии, метеорологии. Корпус ледокола имел поперечную систему набора со шпацией 600 – 680 мм; по всей его длине установлены промежуточные шпангоуты. Ледовый пояс, простиравшийся по высоте до верхней палубы, имел толщину 18 мм в носовой оконечности и 16 мм в средней и кормовой частях. Обшивка и набор корпуса изготавливались из стали, надстройка выполнялась по продольной системе набора из алюминиево-магниевого сплава. При проектировании формы обводов корпуса основное внимание уделялось тому, чтобы придать судну, кроме ледокольных, хорошие мореходные качества. С этой целью форма надводной части корпуса разрабатывалась с учётом результатов серии модельных мореходных испытаний. На этих же испытаниях была отработана форма носовой оконечности, оптимальная с точки зрения наименьшей заливаемости открытой палубы бака. В период приёмо-сдаточных испытаний при волнении до 6 баллов заливания палубы бака не наблюдалось, что для ледоколов этого типа удалось достичь впервые. При разработке проекта решалась также задача улучшения параметров качки. Известно, что качка небольших ледоколов характеризуется малым периодом и большой амплитудой, а при этом вести научные работы практически невозможно. Рациональное распределение масс с целью снижения величины начальной остойчивости при одновременном выборе такой формы надводных обводов, которая способствует увеличению остойчивости на больших углах крена, позволило не только выполнить все требования Регистра СССР к остойчивости, но и повысить период бортовой качки с 7 с, обычных для ледоколов этого класса, до 9 – 10 с. Дляу меньшения амплитуд бортовой качки на ледоколе устанавливался пассивный успокоитель в виде цистерны Фрама 1-го рода. Практически коэффициент умерения качки на нерегулярном волнении составлял примерно 1,5, а на регулярном – 2,0. Таким образом, ледокол «Отто Шмидт» мог даже в сложных погодных условиях выполнять заданную программу научных исследований. Основные элементы и характеристики ледокола «Отто Шмидт» Длина наибольшая, м 73,0 Ширина, м 18,6 Высота борта, м 8,3 Осадка, м (МЗ Водоизмещение, т 3700 Мощность гребных электродвигателей, л.с. 4800 Скорость полного хода, уз. 15 Дальность плавания экономическим ходом, мили 11 000 Автономность, суток 55 Экипаж, чел. 54 Научный персонал, чел. 30  Научно-исследовательский ледокол «Отто Шмидт» (а – боковой вид; б – план III яруса надстройки; в – план II яруса надстройки; г – палуба бака; д – верхняя палуба): 1 – дифферентные цистерны; 2 – отделения вспомогательных дизель-генераторов; 3 – ЦПУ; 4 – отделение главных дизель- генераторов; 5 – помещение гребных электродвигателей; б – грузовое помещение; 7 – блок-каюты; 8 – каюты; 9 – метеорологическая лаборатория; 10 – синоптическая лаборатория; 11 – промерная лаборатория; 12 – тросовые лебёдки; 13 – ка- ют-компания и салон; 14 – батометрическая лаборатория; 15 – медицинские блоки; 16 – помещение гидрологической шахты; 17 столовая команды; 18 – гидрохимическая лаборатория; 19 – конференц-зал; 20 – помещение управляющего вычислительного комплекса; 21 – лаборатория физических исследований; 22 – океанографическая приборная лаборатория; 23 – океанографическая телеметрическая лаборатория; 24 – лёдоисследовательские лаборатории; 25 – лаборатория подводных исследований; 26 – кабельные лебёдки  Проекция «корпус» теоретического чертежа научно-исследовательского судна «Отто Шмидт» Главная энергетическая установка ледокола состояла из трёх дизель-генераторов с генераторами постоянного тока общей мощностью 5100 л.с., напряжением 400 В при частоте вращения 810 об/мин и двух кормовых гребных электродвигателей постоянного тока общей мощностью 3530 кВт напряжением 1200 В и частотой вращения 150 – 210 об/мин. Предусматривались пять вспомогательных дизель-генерато- ров с генераторами переменного тока мощностью 200 кВт напряжением 400 В и один аварийный дизель-генератор с генератором переменного тока мощностью 100 кВт напряжением 400 В. Подача пара к потребителям производилась от двух вспомогательных автоматизированных котлов марки КВВА 2,5/5 производительностью 2,5 т/ч при давлении 490 кПа. Схема передачи мощности к гребным винтам («генератор – электродвигатель») давала возможность использовать полную мощность главных дизелей во всём их рабочем диапазоне независимо от изменения сопротивления движению ледокола или моментов на гребных винтах. При этом гребной электродвигатель мог до двух минут стоять под током в случае заклинивания винта льдом. Принятая схема электродвижения обеспечивала судну хорошую маневренность, позволяя выполнять быстрые и частые реверсы, что необходимо в ледовых условиях. Управление энергетической установкой: местное – из центрального поста управления; дистанционное – из ходовой рубки. В качестве движителей на ледоколе использовались два четырёхлопастных винта со съёмными лопастями. Диаметр винтов – по 3,5 м. На судне устанавливался простой пустотелый руль упрощённого профиля, приводимый в действие электрогидравлической рулевой машиной Р16. Имелся запасной агрегат рулевой машины. Система управления рулевой машиной – типа «Аист». Ледокол снабжался двумя становыми якорями Холла массой по 2250 кг и ледовыми якорями: двумя – массой по 100 кг и двумя – по 150 кг. Отдача и подъём якорей осуществлялись двумя якорно-швартовными шпилями ШЭ 16М-2 и ШЭ 16М-3. Для улучшения проходимости ледокола в тяжёлых льдах, а также освобождения его в случаях заклинивания служила дифферентная система, состоящая из носовой и кормовой цистерн, трубопроводов с арматурой и дифферентных насосов, обеспечивающих изменение дифферента на нос или корму на 1 м за 12 минут. Предусматривалось местное и дистанционное (из центрального поста) управление насосами и арматурой, обеспечивающей работу насосов на заполнение и осушение дифферентных цистерн. На судне была возможна продувка ледового ящика сжатым воздухом. При плавании в воде с плюсовой температурой отлив воды от всех механизмов и охлаждающих средств мог осуществляться через общую трубу в любой из ледовых ящиков с использованием одного ящика для приёма, другого – для отлива. В случае прохождения по мелководью или при забивании ледовых ящиков льдом возможен частичный приём забортной охлаждающей воды из носовой и кормовой дифферентных цистерн. Отлив забортной воды в этом случае осуществлялся в эти же цистерны. Ледокол оборудовался спутниковой навигационной системой «Транзит», приёмоиндикаторами радионавигационных систем «Омега», «Дека», «Пирс-1М», эхолотами НЭЛ-3, НЭЛ-10, радиопередатчиками «Бриг», «Муссон», радиотелетайпом РТА-7Б и другими приборами связи и радионавигации. Судовые устройства комплектовались современным (на то время, естественно) оборудованием. В состав спасательных средств входили две закрытые моторные самовосстанавливающиеся шлюпки ЗСШР2-М вместимостью по 55 человек и пять спасательных плотов ПСН-10М. Имелся также один ял марки ЯЛП-6. По советским меркам, условия обитания на ледоколе считались очень хорошими. Экипаж размещался в комфортабельных одно- и двухместных каютах, а для старшего комсостава предусматривались просторные блок- каюты. Имелась даже такая «роскошь». как четыре телевизора и семь радиол! Рядом с художественно оформленной кают-компанией располагался салон, а столовая команды была приспособлена и для просмотра кинофильмов. Оборудование спорткаюты позволяло заниматься гимнастикой, боксом, тяжёлой атлетикой. Все помещения просторны, со свободным размещением оборудования. В состав океанографического комплекса входили две океанографические, физическая, гидрохимическая, промерная и батометрическая лаборатории. Для спуска и подъёма океанографических приборов служили специальные лебёдки, предназначенные для работы с различной научной аппаратурой в широком диапазоне глубин. В носовой оконечности, на палубе бака, поборт- но размещались две тросовые океанографические лебёдки, позволявшие опускать аппаратуру массой 225 кг на глубину до 10 000 м; максимальное тяговое усилие – 11,8 кН. Лебёдка левого борта находилась в закрытом помещении, имеющем проём, необходимый для выноса аппаратуры за борт. Такая установка лебёдки обеспечивала выполнение работ в сложных погодных условиях. В кормовой оконечности на верхней палубе стояли четыре лебёдки; две из них, для защиты от непогоды, размещались под навесом. Две кабельные лебёдки левого борта предназначались для работы с дистанционно управляемой аппаратурой. Они позволяли опускать приборы массой до 20 кг на глубину 800 м и 150 кг – на глубину 450 м и имели максимальное тяговое усилие 7,8 кН. Две тросовые лебёдки правого борта с максимальным тяговым усилием 4,9 кН и 1,6 кН позволяли опускать научную аппаратуру на глубину до 4000 м и 1000 м соответственно. Рядом с лебёдками предусматривались откидывающиеся за борт площадки с леерным ограждением и поворотными кран-балками. Рабочая зона лебёдок хорошо освещалась, что позволяло вести работы в условиях полярной Ночи. Для предотвращения обмерзания тросов и кабель-тросов при выбирании их из воды пришлось разработать специальное устройство, удалявшее воду с их поверхности при подъёме аппаратуры. Ко всем океанографическим лебёдкам по гибким шлангам подавался тёплый воздух температурой до 60°С для борьбы с обледенением и для обогрева обслуживающего персонала. Поскольку при движении ледокола во льдах спуск научной аппаратуры с палубы невозможен, чтобы не прекращать исследования в ледовых условиях, предусмотрели специальную шахту диаметром 800 мм. Она проходила от верхней палубы до днища и через неё научная аппаратура могла опускаться под воду при помощи лебёдки – кабельной или небольшой тросовой. Метеорологический комплекс включал метеорологическую и синоптическую лаборатории, а также открытый метеопост. Одним из важных разделов метеорологии является актинометрия, то есть изучение распространения лучистой энергии, в частности солнечных лучей, диффузной радиации и земного излучения в окружающее пространство. Для обеспечения точности таких исследований требуется выносить аппаратуру за борт на максимальное расстояние от корпуса судна, чтобы снизить влияние последнего на характер отражения лучистой энергии от поверхности воды и льда. На ледоколе «Отто Шмидт» для выполнения актинометрических исследований использовалось специальное выдвижное телескопическое устройство, позволявшее выносить измерительные приборы на расстояние до 8 м перед форштевнем. Кстати, наличие такого устройства впервые дало возможность вести детальное наблюдение за ломкой льда форштевнем судна. Дело в том, что обычно с палубы этот процесс не виден; в ряде случаев наблюдатели выходили на лёд, вели фотокиносъёмку, но близко к форштевню движущегося ледокола подойти не могли. Лёдоисследовательский комплекс включал в себя две лаборатории и помещение рефрижераторных машин. Одна из его лабораторий площадью 16 м2 представляла собой холодильную камеру, способную длительное время поддерживать температуру до -18°С. Это давало возможность в удобных условиях изучать лёд при естественных для него температурных режимах. Во второй лаборатории работы выполнялись при положительной температуре. Планировка лабораторий осуществлялась с учётом особенностей выполнения научных работ. Например, батометрический тамбур, в котором на стеллажах размещались поднятые из воды батометры, находился непосредственно у лебёдки, рядом с батометрической лабораторией. Обработанные здесь материалы лифтом подавались вниз, в гидрохимическую лабораторию. На ледоколе имелась и лаборатория подлёдных исследований, укомплектованная всем необходимым для работы аквалангистов, включая фото-, кино- и телевизионное оборудование. Для первичной обработки информации все лаборатории оснащались вычислительными устройствами. Для обсуждения результатов исследований предусматривался конференц-зал с демонстрационной техникой, рассчитанный на 30 мест. Зачастую для выполнения научных работ (например, для организации временных дрейфующих станций на льдинах) требовалось обеспечить судовую экспедицию различным оборудованием, не предусмотренным штатным снабжением. Для его хранения и перевозки на ледоколе имелся грузовой трюм объёмом 150 м3 , который обслуживался двумя грузовыми стрелами грузоподъёмностью по 3,2 т. Экспедиционные грузы могли размещаться также на свободных участках открытой палубы в зоне действия грузовых стрел. Заводской № 02783. Судно было заложено 27 декабря 1977 г., спущено на воду ровно через год. Ответственный сдатчик – В.А. Таланов. 30 августа 1979 г. ледокол был сдан заказчику. На торжествах по этому случаю присутствовали все три сына выдающегося полярного исследователя О.Ю. Шмидта. Наблюдение за проектированием и постройкой осуществлялось группой специалистов Арктического и антарктического научно-исследовательского института под руководством А.А. Сейдбата- лова. Главный строитель ледокола – В.Г. Давыдов. В сентябре 1979 г. «Отто Шмидт» перешёл из Ленинграда в Мурманск и после непродолжительной стоянки 7 сентября отправился в первый научный рейс в Карское море для выполнения исследований по программе «Карский эксперимент», рассчитанной на несколько лет. Во время нескольких походов «Отто Шмидта» в северные моря учёным удалось собрать новые сведения о взаимодействии атмосферы и океана в специфических условиях Арктического бассейна, отработать более совершенные методы ледовых и гидрологических прогнозов, выявить и объяснить закономерности процессов, происходящих в водной среде и во льдах, а также предложить эффективные способы контроля за их загрязнением. В 1981 – 1982 гг., находясь в экспедиционном плавании в Баренцевом, Гренландском и Карском морях, ледокол принимал участие в уникальных научных работах по программе «Разрезы», связанных с изучением роли Мирового океана в короткопериодных изменениях климата на Земле и составлением долгосрочных прогнозов погоды. С этой целью с борта ледокола были проведены натурные эксперименты, позволившие обнаружить и описать как общие, так и локальные особенности метеорологического, гидрологического и ледового режимов в прикромочных зонах Арктического бассейна. Одновременно, начиная с 1980 г., ледокол был задействован в исследованиях по программам «Баренцев эксперимент» и «Полярный эксперимент» в труднодоступных районах Северного Ледовитого океана с целью выяснения особенностей физических процессов в системе «океан – лёд – атмосфера». При этом были проведены актиномет- рические и термобалансовые наблюдения в прилёдном слое атмосферы, гидрофизические – в подлёдном слое океана. Собранные в результате этих исследований новые материалы имели научно-народнохозяйственное и военное значение. В январе-марте 1989 г. «Отто Шмидт» более 40 суток находился в научном дрейфе во льдах Гренландского моря. Пройдя около 1000 миль, ледокол продолжил работы, начатые полярной дрейфующей станцией «Северный полюс-28», снятой со льдины атомоходом «Россия». 11 ноября 1991 г. ледокол вернулся из своего последнего 40-го рейса. Из-за отсутствия финансирования ремонт, в котором нуждалось судно (в том числе и для предъявления Регистру), не производился. Около пяти лет уникальный ледокол простоял в Мурманске. Впоследствии он был приобретён частной фирмой для последующей сдачи на металлолом. 8 августа 1996 г. «Отто Шмидт» своим ходом покинул Мурманск и направился в Индию. В местечке Аланг (50 км от Бхавнагара, Индия) – крупнейшей в мире площадке по разделке предназначенных на слом судов – ледокол был выброшен на обсушку, и российская перегонная команда покинула его… * * * В целом можно признать, что ледокол, изначально создававшийся как портовый, в процессе эксплуатации вышел далеко за рамки своего первоначального предназначения. Несмотря на ряд недостатков, в частности большой период качки, затрудняющий плавание и буксировку по открытой воде, ледоколы проекта 97, а также корабли и суда, построенные на их базе, вполне успешно справляются со своими задачами. Лучшим подтверждением их надёжности служит тот факт, что, несмотря на солидный возраст – 30 – 40 лет, часть из них до сих пор остаётся в строю. В феврале 2008 г. ЦНИИ МФ (г. Санкт- Петербург) провёл обследование и дал разрешение Регистру РФ на дальнейшую эксплуатацию четырёх ледоколов проекта 97А до 2017 г.  Гидрографическое судно проекта 97Б «Владимир Каврайский»  Научно-исследовательский ледокол проекта 97Н «Отто Шмидт»  «Штефан», бывший «Штефан Янцен», – единственный представитель проекта 97Е  Портовый ледокол проекта 97А «Илья Муромец» в море  «Юрий Лисянский» в Кронштадте. Справа видна носовая часть однотипного «Ивана Крузенштерна»  «Иван Крузенштерн» в Санкт-Петербурге, 20 октября 2008 г.  Пограничный сторожевой корабль «Нева» во льдах бухты Нагаева  ПСКР «Волга» в «традиционном» варианте окраски  Ледокольный корабль Береговой охраны России «Волга» у побережья Камчатки До 1 января 2005 г. пограничные корабли и суда окрашивались в традиционный шаровый (серый) цвет. С 1 января 2005 г. ПСКР Российской Федерации поменяли привычную окраску – их корпуса стали синими. На них в диагональном начертании наносятся полосы цветов российского государственного флага. Надстройки приобрели белый цвет, а палуба – кирпично- красный. Таким образом, российские ПСКР начали окрашиваться в цвета, которые, согласно мировым стандартам, носят корабли и суда Береговой охраны |

|

|||

|

Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Наверх |

||||

|

|

||||