|

||||

|

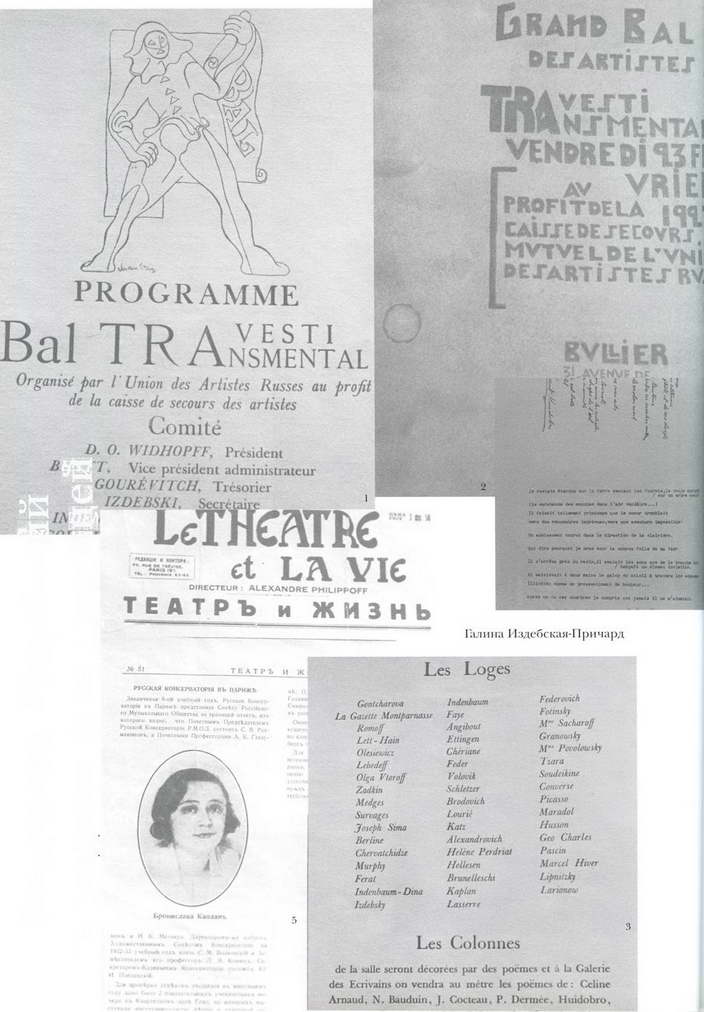

Русская живопись в Париже после 1917 года Валентина и Жан-Клод МаркадеПредлагаемые статьи – фрагменты большого очерка, который мы с моей покойной женой Валентиной Дмитриевной Васютинской-Маркаде написали в 1972 году по просьбе нашего друга, видного литературоведа Семена Аркадьевича Карлинского. С.Карлинский, профессор Калифорнийского университета в Беркли, готовил тогда в городе Эванстон в штате Иллинойс два номера известного американского журнала «TriQuaterly», посвященные русской литературе и культуре на Западе с 1922 по 1972 год 1* . Из нашего очерка, оказавшегося слишком длинным для художественно-литературного журнала, он выбрал лишь большую статью о русско-украинском кубисте М.Андреенко. Впоследствии мы опубликовали некоторые места нашего эссе в различных западных изданиях (например, очерки о А.Ланском, и о Н. Стале), но полностью целым, оно никогда не было напечатано. Конечно, с тех пор прошло уже тридцать лет, в чем-то наш текст устарел и сегодня выглядит, разумеется, неполным, Появилось, хоть и не очень много, но все-таки достаточно литературы о русских художниках второй «Парижской школы», об этом нельзя не напомнить. Тем не менее, я решился предоставить «Пинакотеке» части этой работы, котору ю, прежде всего, следует считать свидетельством очевидцев. Мы лично знали почти всех этих деятелей русской культуры и искусства в эмиграции (за исключением де Стаж, который умер в 1955 году) – встречались и переписывались с ними. Для нас эти художники, которые продолжали работать в Париже после революции 1917 года или сформировались как мастера именно во французской столице (как и писатели, композиторы, танцовщики), принадлежали к единому руслу русской культуры, С.Карлинский был одним из первых, кто изучал эмигрантскую литературу наравне с общей русской словесностью. Подобным, же образом моя жена, включила в свой обзор русского изобразительного искусства от передвижников до первого авангарда и мюнхенцев (В.Кандинский, М.Веревкина, А.Явленский, В.Бехтеев), и «дореволюционного» Шагала 2* – а ведь еще до недавнего времени это не было принято. Кубизм, и абстрактное искусство воспринимаются самыми новаторскими течениями русского искусства. 1920-х – 1960-х годов. Русские художники в Париже отдали, им дань: Серж Фера (С.Ястребцов), Соня Делонэ (С.Штерн), М.Андреенко, Л.Сюрваж, С.Шаршун, Н.Певзнер, В.Кандинский, Л.Зак, Ф.Гозиасон, П.Мансуров, Ю.Анненков, не говоря уже о знаменитом. «триумвирате» Ланской-Поляков-Сталь. После Второй. Мировой войны, возникли в Париже и «арт информель» (art informel), «арт брют», и «новые реалисты». К ним примыкали, среди прочих, А.Старицкая и И.Карская. В обзор русского искусства, в Париже после 1917 года надо было бы. включить и парижскую школу иконописи, возникшую при «Фотиевом братстве», которое было основано в 1925 году. Возобновлению иконописи на основе византийской и древнерусской традиций способствовали такие личности, как сестра Иоанна (Ю.Рейтлингер), инок Григорий (Г.Круг) и Л.Успенский, замечательный богослов и теоретик иконописи. В 1970-е годы начинается новая эра русского искусства в Париже. Деятельность молодых эмигрантов, называвшихся тогда, «диссидентами- или «нонконформистами», впервые была представлена на огромной выставке, организованной Михаилом Шемякиным в «Palais des Congrиs» в 1976 году. Но это – другая история, которой стоило бы посвятить специальный номер журнала. Жан-Клод Маркаде Ле Пам, декабрь 2001 года Революция 1917 года вынудила подавляющее большинство русских художников покинуть Россию. Из крупных мастеров первой четверти XX века, имевших мировое значение, в России остались Малевич, Филонов, Татлин, Якулов, Родченко, Матюшин, Лисицкий. Последовало несколько волн эмиграции. Первая волна – между 1918 и 1922 годами (некоторые мирискусники, В.Кандинский, М.Шагал, И.Пуни, Д.Бурлюк, М.Андреенко, А.Ланской и другие); вторая волна – после 1924 года, т. е. после смерти Ленина, когда политическое давление на художественное творчество стало чувствоваться все сильнее и сильнее (А.Бенуа, М.Добужинский, В.Баранов-Россинэ, Ю.Анненков). Русские художники селились в Берлине и других городах Германии, в Италии, в Америке, но парижская группа, безусловно, являлась самой значительной, органично войдя в знаменитую «Ecole de Paris». Среди эмигрантов были маститые живописцы, которые продолжали в Париже работать в уже сложившемся стиле; были среди них и художники, которые успели начать свою карьеру до 1917 года, но достигли творческого расцвета лишь на Западе. Наконец, особую группу составляли совсем молодые художники, создавшие себе имя именно в столице Франции. Профессио нально сформировавшись за границами России, эти последние внесли славянскую ноту в «Ecole de Paris». Художники из России, работавшие во Франции, эстетически и идейно никак не были между собой связаны. Каждый из них выбирал собственный путь. Правда, существовал призрачный «Союз русских художников», устраивались балы 3* , групповые выставки – но это не дает повода говорить об идеологическом или эстетическом единстве. Каждый мог состояться как мастер лишь самостоятельно. Космогоническая мифология Сюрважа Одним из чрезвычайно даровитых и самобытных художников, выработавших свой стиль уже в Париже, был Леопольд Штюрцваге, известный под измененной на французский лад Аполлинером фамилией – Сюрваж (Survage). Его отец был обрусевшим финном, а мать – датчанкой (она умерла, когда мальчику было всего семь лет). Еще дед Леопольда приехал в Москву и открыл здесь фабрику роялей марки «Штюрцваге». С раннего детства мальчика стали учить музыке, но у ребенка проявились способности и к живописи, которой очень скоро он отдал предпочтение. В живописи, по его словам, он мог быть не только исполнителем, но и создателем своего собственного мира. Окончив среднее учебное заведение, он поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества, в котором его преподавателями были Леонид Пастернак и Константин Коровин. Параллельно с живописью Сюрваж под руководством отца учился настройке роялей; это ремесло сослужило ему немалую службу в первые трудные годы жизни в Париже. Во время учебы в Москве будущий художник, как и многие его сверстники, посещал особняк-музей Сергея Щукина, открытый по воскресеньям для публики. Неизгладимое впечатление на пего произвело богатейшее собрание полотен импрессионистов. Увидев совсем иную манеру работы маслом, чем та, которой его обучали в школе, Сюрваж стал работать над собственным живописным стилем, выйдя из-под опеки своих профессоров. Толчок в этом направлении был дан и близким знакомством с молодыми художниками авангардного направления. Из приверженцев новых идей в искусстве Сюрваж на всю жизнь подружился со скульптором Архипенко, с которым впоследствии встречался в Париже и переписывался, когда Архипенко переехал в Америку. Знакомству с Георгием Якуловым Сюрваж мог быть обязан подсказанной тем идеей «Rythmes colores» («Окрашенный ритм»). Именно Якулов после своего возвращения в начале века из Маньчжурии, где он участвовал в перипетиях русско-японской войны, разрабатывал сложную систему разложения солнечного света при наблюдении за цветовыми изменениями в стеклах вращающейся призмы…. Знал Сюрваж и Ларионова, вместе с которым участвовал на выставке «Стефанос» в 1907-1908 годах и на выставке «Бубнового валета» 1910-1911 годов. Сюрваж связывал начало своей самостоятельной художественной деятельности с несколькими картинами, изображающими кочаны капусты на грядках, которые поразили его в одно солнечное утро игрой капелек росы на зеленых листьях. Судьба этих картин осталась неизвестной, в том числе и для художника. Незадолго перед кончиной Сюрваж просил навести справки и о другой свой работе – аллегорической композиции о России, изображенной в образе женщины во весь рост в окружении представителей всех народностей, входящих в состав СССР. Эту картину он передал после окончания Второй Мировой войны в советское посольство в Париже, но никакого уведомления о ее получении в государственный музей или в какое-либо правительственное учреждение им так и не было получено. Наводившиеся нами справки никаких результатов также не принесли. Намерение Сюрважа уехать учиться за границу осуществилось летом 1908 года. Выбор именно Парижа был вызван желанием продолжить учиться под руководством Анри Матисса, преподававшего тогда в своей «академии» на бульваре Инвалидов. Однако вскоре Сюрваж ушел из «академии», объяснив впоследствии это тем, что в силу его убеждения «живописи не обучаются, живопись носят в себе… в противном же случае все бесполезно» 4* . Средств для существования у него не было, но при содействии Ванды Ландовской, знакомой ему еще по Москве, Сюрважа приняли в «Плейель» («Pleyel») настройщиком роялей. Здесь он проработал семь лет, оставаясь на службе с семи часов утра до семи вечера. Живописью он мог заниматься только вечерами и по воскресеньям. В Париже Сюрваж открывает для себя творчество Сезанна, который, так же как и Матисс, оказал на него в этот период несомненное влияние. Перелом в судьбе Сюрважа наступил благодаря случайной встрече у собора Парижской Богоматери с Архипенко. Именно Архипенко ввел его в артистические круги Парижа, и Сюрваж смог выставляться с 1911 года в Салоне Независимых и в Осеннем салоне. Архипенко познакомил его с баронессой Эттинген (Oettingen), в художественном салоне которой Сюрваж познакомился с элитой артистического Парижа: здесь бывали Пикассо, Брак, Модильяни, Леже, Делоне, Бранкузи, Северини, Маркусси, Макс Жакоб, Блэз Сандрар, Тристан Тцара… Общение с этой артистической средой позволило Сюрважу окончательно сформировать собственное творческое мировоззрение. Уже к 1912 году художник окончательно вышел из-под влияния Матисса и Сезанна и, следуя прирожденному чувству независимости, определил свой дальнейший творческий путь. Первый период самостоятельной деятельности был ознаменован созданием двухсот картонов, предназначенных для абстрактного фильма, целью которого было изучить изменения соотношений формы и цвета под психологическим воздействием музыки. Изобретение носило название «Le rythme colorй». Его демонстрация в доме Р.Делоне под Парижем в 1913 году была встречена с большим интересом. 15 июля 1914 года в «Paris-Journal» Гийом Аполлинер писал весьма одобрительно о новых художественных концепциях Сюрважа: «Окрашенный ритм можно сравнить с музыкой, но эта аналогия поверхностна; разумеется, речь идет о самостоятельном виде искусства, который обладает бесконечно разнообразными и только ему присущими возможностями». Сюрваж не предполагал собственноручно исполнять две тысячи изображений, он лишь наглядно представил отдельные фазы, которые легко могли бы быть дополнены опытными рисовальщиками. Война 1914 года помешала осуществлению задуманного предприятия. В 1914 году начинается новый этап творчества Сюрважа. Свою эстетическую концепцию Сюрваж определял исчерпывающе: «Поверхность плоскости есть пространство, на котором развиваются изображения. Форма рождает ритм или сплетение ритмов. Из ритма рождается ощущение пространства, которое, в свою очередь, вызывает впечатление продолжительности. Ритм является конструктивным фактором поверхности. Он организует и сцепляет единство. Он сформирован очертаниями тел…» 5* . Если у кубистов разложению на плоскости подвергались предметы, находящиеся в поле зрения художника, то картины Сюрважа – своего рода кубистическая ретроспектива, объединяющая разрозненные и в разное время увиденные фрагменты. Объединяющим началом является ритм. «Живопись – это искусство' в двух измерениях. Нужно создать представление о третьем измерении, но без имитации последнего» 6* . Сюрваж разбивает плоскость картины на отдельные части, в каждой из которых он размещает фасады домов, внутреннюю обстановку комнат, листья деревьев, фабричные трубы, автомобиль, самолет, улицы городов, птиц, буквы «как таковые» в манере футуристов и фигуру человека в виде черной тени, как бы ищущей выход из замкнутого городского лабиринта.  1. Леопольд Сюрваж (Леопольд Леопольдович Штюрцваге) (1879~1968) Заводы. 1914 Картон, масло Музей изящных искусств, Лион В сопоставлении ромбов, прямоугольников, квадратов пульсирует жизнь современного города. Аполлинер заметил, что никто до Сюрважа не сумел изобразить на одной картине целый город с интерьерами домов. В этой манере он написал в 1917 году и портрет баронессы Эттинген. Начиная с 1924 и по 1932 год Сюрваж, поддавшись общему увлечению классическими монументальными формами, отводит центральное место в своих картинах человеческим фигурам. Под влиянием яркого освещения изумрудного побережья Франции и Испании, где он отдыхает летом, меняется и его палитра: нежные тона уступают место контрастным, густым, насыщенным. Сюжетом его картин становится сама их композиция («Купальщицы», 1928; «Руки и рыбы», 1929; «Плакальщицы», 1930; «Персонажи», 1933; «Адам и Ева», 1934; «Красавица и чудовище», 1936). В этот же период создан цикл картин под общим названием «Убежавший бык». Поводом к его созданию послужило подлинное происшествие: приведенному для корриды быку удалось вырваться, и ко всеобщему ужасу он бросился бежать по улицам города. Сюрваж аллегорически сопоставил три взаимодействующие силы: быка – как символ грубого инстинкта; погонщика – как воплощение смелости и ловкости, и спасающихся женщин, олицетворяющих пассивный страх человечества. Странные, небывалые предметы, люди и животные в неестественных позах на фоне ирреальных бескрайних пространств, на первый взгляд, роднят Сюрважа с сюрреалистами, но сходство это чисто внешнее. Его творчество не знает темных патологических сторон расстроенной психики. Он всегда остается глубоко лиричным художником. На огромных полотнах Сюрваж предлагает свою метафорическую трактовку извечных мифов человечества, передавая их необыкновенно гармоничными композициями и удивительно красивыми сочетаниями красок. Его картины появились в процессе размышлений над судьбами мира, о жизни и смерти. Именно так воспринимаются «Древо жизни», «Золотой век» (1936) и «Падение Икара», написанное в 1940 году во время войны. Все человечество па ней разделено на две группы: одна, идущая путем истинного совершенства, облитая ярким светом поднимается ввысь по спирали; вторая, движимая гордыней своего могущества, погружена в земные наслаждения и окружена мраком преисподней. Творчество Сюрважа – «следствие его веры, деятельности, способа думать и жить» 7* . Уже с 1939 года Сюрваж стал применять древний способ составления казеиновых красок, сохраняющих свои цвета без изменения более двух тысяч лет, как на фресках в Помпеях. Он пробовал приготовлять эмульсию из казеина, льняного масла и специальной мастики и многократно покрывал ею оклеенные с двух сторон бумагой доски, добиваясь прочности мрамора. Положенные рядом прозрачные и матовые тона придают особую выпуклость его композициям 8* . Кроме станковой живописи Сюрваж в 1922 году занимался декорациями балета «Мавра» Стравинского для «Русских балетов» Дягилева, организуя кубистическую перспективу по своей системе. Им же были подготовлены эскизы декораций для спектаклей «Сказки Гофмана», «Вальпургиева ночь», «Евмениды», но на сцене они не появились. Характерная для Сюрважа организация пространства ярко видна в его декоративных монументальных панно, созданных в 1937 году для Дворца железных дорог, для Салона авиации в павильоне Союза современных художников, а также для Пти Пале в Париже. Его рисунки пером (1951-1964) также свидетельствуют о поисках новых средств экспрессии: перовые штрихи наложены в три степени густоты – светлой, более частой и совсем темной. Занимался Сюрваж и гравюрой по дереву, иными словами перепробовал все виды изобразительного искусства. Невозможно даже вкратце перечислить все выставки, общие и персональные, в которых он принимал участие. Известный французский критик Вальдемар Жорж дал глубокую оценку деятельности русского художника, работавшего в Париже: «Творчество Сюрважа вобрало в себя всю Вселенную. Человеческий мир и мир животных соседствуют в ней с растениями и минералами. Художник ловит в свои сети кометы, солнце и луну. Он странствует среди небесных тел не как чудотворец, занятый научными фантазиями, и не как астронавт, а как ангел с драгоценными радужными крыльями»9* . В заключение, мне хотелось бы отметить исключительное обаяние Сюрважа, доброжелательность и гостеприимство, которыми отличался его дом. С годами художник не утратил бодрости духа и непринужденного веселья. Однажды прощаясь с нами, он захотел сострить, но память ему изменила, и он замолчал, стараясь поймать ускользнувшую мысль. Видя его затруднение, жена хотела помочь ему, но Сюрваж нахмурился: «Я могу сам, – и внезапно просиял, сказав на одесском жаргоне: – Телеграфируйте, шрайбст открытки!..» Солипсически-орнаментальный мир Шаршуна Сергей Иванович Шаршун родился в 1888 году в городе Бугуруслане на Волге. Как многие русские художники, сформировавшиеся в Париже и примкнувшие к самым передовым направлениям западной живописи, он проплел тернистый путь от полной неизвестности до всеобщего признания – в 1971 году он был удостоен устроенной Музеем современного искусства Парижа ретроспективной выставки. Детство и юность Шаршуна прошли в непосредственной близости к природе, в постоянном созерцании текущей реки с ее вечно меняющейся гладью. Привязанность к водной стихии Шаршун сохранил на всю жизнь, воспроизводя на своих полотнах трепет бегущей воды с ее перламутровыми отблесками, сложными узорами волнообразной поверхности… Замкнутый, сосредоточенно наблюдательный, увлекающийся антропософией, он неуклонно стремился создать свой особый мир, гармонически сочетающий зрительное восприятие и музыкальные ритмы, рождаемые звуками классических симфоний… Казалось бы, жизненные обстоятельства мешали мальчику осуществить свою мечту и посвятить себя живописи: семья – после преждевременной кончины матери, главным авторитетом в ней стал отец, профессиональный торговец, человек узкого кругозора; художественная изоляция – оторванность от крупных художественных центров; недостаток личных средств для самостоятельной жизни. Единственной надеждой была поездка в Москву в 1909 году, куда ему удалось вырваться, готовясь к поступлению в Школу живописи. Шаршун сразу окунулся в бурный круговорот художественной жизни: молодые талантливые живописцы во главе с М.Ларионовым, Н.Гончаровой и братьями Бурлюками готовились предложить совершенно иные, идущие вразрез с традиционными эстетические концепции. Наряду с П.Кончаловским, Р.Фальком и А.Лентуловым одним из наиболее колоритных русских сезаннистов был Илья Мешков; под его руководством и стал работать в Москве Шаршун. Открытый для посетителей особняк Щукина позволил Шаршуну ознакомиться со знаменитой коллекцией работ французских художников, от импрессионистов до П.Пикассо. Однако Шаршун пробыл в Москве всего восемь месяцев, после чего ему пришлось снова вернуться в родной город и по требованию отца встать за прилавок. Но кисти Шаршун не оставил и в свободное время продолжал писать. Временно подчинившись, но не покорившись внешним обстоятельствам, он во время двухгодичного отбывания воинской повинности на свой страх и риск навсегда покинул Россию и уехал в Париж в 1912 году. Перед Шаршу- ном сразу открылось необозримое поле деятельности: он посещает музеи, частные галереи, выставки, знакомится с богатыми коллекциями крупных собирателей живописи, начинает заниматься в академии кубистов «Ла Палетт», где наряду с Ж.Метценже и А.Сегонзаком преподавал в ту пору и А. Ле Фоконье, хорошо известный в России по нескольким выставкам конца 1900-х – начала 1910-х годов («Звено», 1908; первый и второй «Салоны Золотого Руна», 1908-1909; «Бубновый Валет», 1910-1911). Аполлинер определил Ле Фоконье как «создателя физического кубизма, искусства восприятия новых ансамблей, состоящих из элементов, взятых, главным образом, из видимой действительности» 10* . С ним у Шаршуна сложились самые теплые отношения. В картинах, которые молодой художник выставил в 1913 году в Салоне Независимых, еще чувствовалось сильное влияние учителя. Следуя совету того же Ле Фоконье, Шаршун уезжает летом 1913 года в Бретань: ее особая, ни с чем не сравнимая прелесть вдохновляла многих русских художников и поэтов. В Бретани Шаршун познакомился с ученицей Бурделя и Архипенко Элен Грюнхоф, с которой он прожил десять лет, до 1923 года. Годы Первой Мировой войны (1914-1918) Шаршун и Элен Грюнхоф провели в Испании, в Барселоне, где прежняя манера письма Шаршуна несколько меняется, приобретая характер «орнаментального кубизма». Художник вспоминал, что эта идея возникла не без влияния кафельных плиток на стенах кухни, которые ежедневно были у него перед глазами. По словам Шаршуна, «крашеные фаянсовые квадраты изменили мою живописную концепцию, дав волю моей исконной славянской натуре. Мои картины стали красочными и орнаментальными». Эта ку- бистическая орнаментация была неизвестна французскому кубизму, тогда как во всех соборах и палатах XVII века в России в изобилии существуют чудесные изразцы с византийским «узором» переплетающихся цветов, птиц, стеблей и листьев всех оттенков… Вернувшись в Париж в 1919 году, Шаршун стал постоянным посетителем всех шумных собраний и диспутов дадаистов. 1920-1921 годы проходят для него под знаком близости к дадаистам. Художник становится завсегдатаем «воскресений» Франсиса Пикабиа и кафе «La Certa» – мест встреч всех дадаистов; присутствует он и на нашумевшем открытии выставки Макса Эрнста в июне 1921 года. Шаршун принимал участие в Салоне Дада, проходившем в галерее «Монтэнь», но закрытом гораздо раньше предполагаемого срока (10 июня) из-за организованных итальянским футуристом Филиппо-Томазо Маринетти провокационных выпадов. Что могло связывать замкнутого, сосредоточенного человека одной идеи – Шаршуна – с неистовыми, безудержными дадаистами? В манифесте Андре Брето- на, весьма благосклонно относившегося к Шаршуну, есть показательная фраза, как бы отвечающая на этот вопрос: «доверяйтесь неисчерпаемому характеру шепота». «Внутренний» шепот, к которому чутко прислушивался Шаршун, являлся источником его творческой энергии. По просьбе Айседоры Дункан Пикабиа познакомил ее с Шаршуном, который подсказал знаменитой танцовщице способ добиться разрешения на поездку в Россию, куда он и сам стремился после революции 1917 года. Для осуществления своей цели художник отправился в Берлин, так как в Париже в 1922 году еще не было советского посольства. Четырнадцать месяцев, проведенные Шаршуном в Берлине, коренным образом изменили его прежнее намерение вернуться на родину. Он словно бы почувствовал «порыв буйного ветра, который отбрасывал от русской границы». Чем же была вызвана столь радикальная перемена? Догадаться нетрудно. Ведь уже в начале 1920-х годов пришлось покинуть Россию и Шагалу, и Кандинскому, и Бердяеву, и Бунину и еще многим другим. Встречаясь в Берлине с Алексеем Явленским, близко знавшим Кандинского в Мюнхене, Шаршун «из первых рук» мог получить сведения о проблемах творчества и о начавшихся разногласиях между двумя идеологиями: эстетическим переворотом и политической революцией. Шаршуна разочаровали и сведения, которые сообщила ему вернувшаяся из России Айседора Дункан, с которой они встретились на вечере русской поэзии в Берлине, где выступали Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Александр Кусиков. «Несозвучность» позиции Шаршуна новым установкам в искусстве, с утверждавшимся духом партийной борьбы делала для него абсолютно неприемлемым любое посягательство на свободу творчества. Гораздо позже, в 1967 году нам довелось присутствовать при любопытной беседе Шаршуна с приехавшим из Ленинграда директором Русского музея. В своей мастерской в Ванве Шаршун встретил своего гостя необычным для советского чиновника приветствием: «Вы здесь в ателье свободного художника, который творит по собственному вдохновению и усмотрению – без указки партии…» На столь прямолинейный наскок последовал не менее категоричный отпор: «Кто может пометать Вам и в России писать решительно все, что Вы пожелаете?» «Писать-то, я конечно, могу, – ответил Шаршун, но рассчитывать на выставки и получение заказов от государства пе пришлось бы. Чем бы я стал жить?» – «У нас художники живут в прекрасных условиях, исполняя отвечающие нуждам страны вещи». Но именно эти «отвечающие нуждам страны вещи» не соответствовали индивидуальному мировоззрению Шаршуна. Здесь столкнулись противоположные точки зрения, резко разделявшие два мира. Конечно, эмигрантская жизнь Шаршуна не изобиловала достатком, и хотя ему удавалось выставляться в Париже, неустанно работая здесь с 1923 года, ему пришлось испытать немало лишений, нужды, нищеты. И только в 1944 году Ливенгудом (Livengood) ему был предложен первый контракт. Возникший в 1923-1924 годах сюрреализм не нашел отклика в творчестве Шаршуна: художнику осталось чуждо разрушительное начало этого движения, противоречившее его антропософскому мировоззрению. В 1932 году, несмотря на удачную персональную выставку в галерее «Quartre-chemins», Шаршун покидает Париж и проводит шесть месяцев в глуши на ферме анархистов в Турени до тех пор, пока друзья не помогли ему вернуться и выхлопотать государственное вспомоществование. Однако невзгоды не сломили упорства Шаршуна, и он получил награду за свои мытарства: работы художника были показаны на персональных выставках в Барселоне (1916-1917), Берлине (1922-1923), а позже – в Монреале (1957), Копенгагене (1959), Ныо-Йорке (1960), Милане ( 1962), Дюссельдорфе (1963), Люксембурге (1967), Базеле ( 1968) – пе говоря уже о Париже, где прошло около 22-х выставок Шаршуна, начиная с 1920 года, и о городах французской провинции, таких как Ване (1962) и Сент- Этьен (1964). Последовательно пройдя стадии увлечения кубизмом, пуризмом, орфизмом, дадаизмом, Шаршун сформировал собственный стиль. Его любимый сюжет – текущая вода. Гамма красок в композициях художника постепенно менялась: от доминирующих коричнево-зеленых оттенков к белому цвету, заключающему в себе, согласно символике художника, все прочие цвета. Эта концепция белого цвета напоминает «Белый квадрат на белом фоне» 1918 года Казимира Малевича, однако полотнам Шаршуна свойственна большая экспрессивная выразительность цвета. Многие абстрактные композиции Шаршуна – живописные вариации на темы музыки Бетховена, «Симфонии псалмов» Стравинского (1957), 9-й симфонии Шуберта (1963), «Вальса для скрипки» Брамса (1968) или же своего рода живописные аналоги музыкальных гармоний, созданные под влиянием классических симфонических произведений – такова, например, «Музыкальная тема» (1942) или «Испанская рапсодия» (1944). Исключением из привычного круга тем является композиция, навеянная православным акафистом Богородице (1957). Сложность и строгость формы характерны для циклов скрипок (1944-1945), водоворотов моря (1948-1949), венецианских гондол (1952). Натюрморты Шаршуна так же живописны и гармоничны, как и его музыкальные композиции: «Кувшин» (1927), «Белые пиалы» (1927-1928), «Бутылка с кувшинами» (1945), «Керосиновая лампа» (1944-1945) и т.д. Шаршуна можно было встретить на всех интересных выставках русского искусства в Париже, он легко откликался на споры о живописи, об искусстве, не забывал своих товарищей по ремеслу. К тому же его творческая деятельность не ограничивалась одной лишь живописью – время от времени ему удавалось издавать собственные книги и брошюры. Литературная деятельность Шаршуна началась очень рано. В 1921 году он издал в Париже по-французски свою да- даистскую поэму «Неподвижная толпа» («Foule immobile») с собственными рисунками 11* . В поэме красной нитью проходит главная тема всей жизни и всего творчества Шаршуна: в жизненной борьбе человек один, он невосприимчив к действительности, к ее соблазнам (особенно – к соблазнам, олицетворяемым женщиной), он только слушает звуки – «тень невидимого» – в самом себе. В истории, может быть, никогда не было столь радикального солипсического мировоззрения. Неслучайно цикл книг Шаршуна («Долго- ликов», «Ракета», «Роздых», «Акафист Долголикову», «Подвернувшийся случай») озаглавлен: «Пять книг солипсической эпопеи «Герой интереснее романа». Литература всегда несет коммуникативную функцию – живопись может передавать молчание и «шепот» внутреннего субъективного мира. Литературное творчество явилось для Шаршуна способом преодолеть «аутизм», но остаться свободным от соблазнов внешнего мира. Оно – своего рода освобождение, defoulement, «клапан». «Клапан» – название серии десятков листовок, выпущенных автором на русском языке. Эти «клапаны», как и серия «вьюшек», наподобие сюрреалистического автоматического письма, испещрены поэтическими обрывками фраз, художественными или банальными замечаниями, афоризмами. На самом же деле, «клапаны» и «вьюшки» – своеобразный дневник художника, где он беседует сам с собой. Они полны юмора, основанного на абсурдизме. Интересно провести параллель между прозой абсурдиста-обэриута Даниила Хармса 20-х годов и «скучной прозой» Шаршуна. Шаршун, наверное, не знал обэриутов, но его проза проникнута тем же абсурдистским духом. Шедевром прозы Шаршуна, безусловно, остается его поэма-роман «Долголиков». Герой – это лирическое «я» художника. Его антагонист – это мироздание, действительность, жизнь. Между этими силами идет борьба, в финале ее торжествует долголикий призрачный человек, который сознательно отказывается от видимой жизни и создает другую жизнь из «тумана своего «я». Георгий Адамович написал, что в «Долголикове» мелькает тень, отблеск метеора – Белого 12* . Это верно для всего литературного творчества Шаршуна. Разве не отсылают к Белому эти строки, резюмирующие все мировоззрение художника: «Другая же действительность, черно-белая, стоящая на часах, немигающая и неотступная, против которой у меня нет иной помощи – как неустанное, непробудное пьянство-творчество, дурман, непрерывно разряжающий мое сверхпроизводство» 13* . Шаршун продолжал активно работать до последнего дня жизни. Его работы приобретали государственные музеи, частные коллекционеры, картинные галереи. Ему по праву принадлежит одно из почетных мест среди русских художников «Парижской школы». Мистический свет Ланского «Русское начало», которое несомненно отличает полотна Ланского от других произведений второй «Парижской школы», проявлялось, прежде всего, в колорите, декоративности, красочности и было присуще уже его картинам примитивистского периода 1920-х – 1930-х годов. Критик Жан Гренье (Jean Grenier) справедливо заметил: «На самом деле Ланской никогда не покидал свою страну. Мотивы и исполнение первых его холстов, изображавших интерьеры и се мейные портреты, – типично славянские» 14* . В портретах, пейзажах, натюрмортах Ланского («Свадьба», 1924; «Пейзаж в Кламаре», 1928; «Натюрморт с цветами», 1925; «Зеленый интерьер», 1928; «Пейзаж в Пуаньи», 1936), как и в абстрактный период начиная с 1940-х годов, очевидна подчиненность всех элементов композиции какой-либо цветовой доминанте. Цвет здесь еще не достиг экспрессивной выразительности, свойственной более поздним полотнам художника, но уже в этих произведениях Ланского главное – «сила и гармония красок» 15* . Ланского «открыл» необычайно чуткий к новым явлениям в искусстве критик Вильгельм Уде (Wilhelm Uhde) в 1925 году. Это положило начало известности Ланского. 1937-1943 годы – переходный период для искусства Ланского. Предметы и фигуры приобретают более геометрические очертания, но в то же время не похожи на кубис- тические («Мыслитель», 1940; «Три синих персонажа», 1940 и др.). Ланской отказался от раскрытия мира явлений в пользу внутреннего мира – отсвета Вселенной – и главной темой и пластическим мотивом его искусства стал Свет. «Все подчинено и живет благодаря свету», – писал художник 16* . Свет, без сомнения, – первичный, основной элемент творчества Ланского, организующий остальные элементы: рисунок, ритм, цвет. Но этот свет понят не так, как его понимали, например, караваджисты. Согласно верному замечанию самого художника, «караваджистский» свет – именно «освещение», и тем самым «принадлежит, скорее, театру» 17* . Но это и не естественный дневной свет, все оттенки и вибрации которого старались уловить импрессионисты. У Ланского это мистический свет, исходящий из первоначального хаоса и преломленный через призму особого духовного опыта. Это свет, озаряющий витражи средневековых соборов. Как и в церковных витражах, в картинах Ланского всегда есть доминирующий свет – то синий, фиолетовый, индиговый, то красный, то черный, белый, зеленый – всегда чистый, яркий, певучий, как в иконописи. Его палитра – феерия красок, переливающихся наподобие русской старинной народной песни, передающей нюансы чувств, которые сопровождают главные события человеческой жизни (радость, скорбь, любовь, тоска, смерть, празднество, обряды, молитвы и т.д.). «Двигаясь в сторону абстракции, ритм становится все более выраженным и все более сближает живопись с музыкой», – писал сам художник 18* .  Серж (Сергей Иванович) Шаршун (1888-1975) 2. Медь оркестра № 2. 1955 Холст, масло Частное собрание, Франция  4. Близ Парижа. 1912 Холст, масло Частное собрание, Франция  Андре (Андрей Михаилович) Ланской (1902-1976) 3. Красные интерьеры. 1946 Холст, масло Собрание Луи Карре, Париж  5. Зеленая композиция. 1955/1956 Холст-, масло Собрание Луи Карре, Париж В Ланском было какое-то стихийное, варварское начало. Чувствуется, что он бросал краски на полотно рывками, с диони- сийской яркостью и яростью. Кисть кажется ему слабым инструментом, неспособным передать на холсте стихийные и вулканические силы. Такая «поэтика» в чем-то родственна американской «живописи действия». В этом отношении Ланской близок к «Похитителю огня» Рэмбо, который «видит безобразное и передает безобразное» 19* . Однако это «безобразное» – лишь кажущееся, поверхностное. В хаосе Ланского есть своя структура – живописная. Композиции Ланского подобны лесу или готическому собору: взгляд бродит по скрещивающимся линиям, по линиям вертикальным, горизонтальным, кривым, закругленным, теряется в игре тени и света, «втягивается» в лабиринт смещенных перспектив. Художник не ищет смысла мира Божьего Творения – смысл для него заключен в ритмической организации пространства. Для Ланского мир познаваемый изначально един. Его живопись – не отрицание этого мира: она лишь предлагает иной ракурс взгляда на окружающую действительность. «В религии, как и в искусстве, нет прогресса. Но, чтобы остаться неизменным, надо меняться. То есть, если бы существовал один единственный художник на все эпохи и если бы он жил вечно, он говорил бы всегда об одном и том же, но каждый раз – иначе» 20* . Ланской не посягает на роль демиурга. Художник – не соперник Творца. Но он – со-творец, вечно ищущий новую красоту в мире, прекрасном и никогда не открывающемся до конца. Примечания 1* Russian Litterature and Culture in the West: 1922-1972, Simon Karlinsky, Alfred Appel, Jr., ed. // Tri Quaterly 27~28, Northwestern University, Evanston, Illinois, Spring 1973. В первом томе представлены «шесть самых крупных эмигрантских писателей»: Ремизов, Ходасевич, Цветаева, Георгии Иванов, Набоков и Поплавский. Во втором томе представлены и музыка (Стравинский), и танец (Балапчин), и эмигрантская поэзия- (Моршен, Анатолий Штейгер, Одарченко, Чинное), и проза (Галина Кузнецова, Шестов, Тэффи, Яновский, Кторова). Рубрика же «живопись и живописцы как писатели» представлена была именами Чели- щева, Коровина и Андреенко (переведена его новелла «Мыши»). 2* См.: Marcade V. Le renouveau de l'art, pictural russe 1863-1914. Lausanne, 1972. 3* См. афишу М.Ларионова «Grand bal des artistes, travesti/trans/ mental, vendredi 23 fevrier 1923 au profit de la Caisse de Secours mutuel de l'Union des Artistes Russes. Bullier, 31, avenue de l'Observatoire». 4* См.. каталог: Survage. Lyon, Galerie Verriиre, 1968, p. 5* Ibid., p. 7. 6* Каталог выставки Сюрважа в Париже, в Музее Гальера (Galliera), 6 апреля. – 2 мая. 1966 года.. 7* См. статью В.Жоржа в каталоге 1966 года. 8* См.. об этом М.Готье в каталоге выставки в Лионе, 1968. 9* Жорж В. Там же. 10* Каталог ретроспективной выставки Шаршуна в Париже в Музее современного искусства, 7 мая – 21 июня 1971 года, с. 64. 11* Foule immobile. Chanson, populaire en 9 rounds, chantee par le choeur а 25 voix, dirigee par M.Leopardi. В одном из своих «шепотных афоризмов» он объявляет: «Наши сношения с внешним миром ограничиваются телефонными разговорами…» (см. каталог выставки С.Шаршуна в Бергамо, в галерее «Lorenzelli», в апреле-мае 1969 года). 12* См. «Мосты», 1963, № 10, с. 414. 13* «Вьюшка», 1969, 2/11, № 1. 14* Grenier J. Lanskoy // L?il, 1956, mai, p. 33. 15* Ibid., p. 34. 16* Cm. Temoignages pour l'art abstrait. Paris, 1952, p. 168. 17* Ibid. 18* См.: Les notes de Lanskoy // Lanskoy. Catalogue de l'exposition. Mi.lh.ouse, 1970. 19* См. письмо Артюра Рэмбо к Полю Демени от 15 мая. 1871 года. 20* См. Les notes de Lanskoy // Lanskoy. Op. cit.  |

|

|||

|

Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Наверх |

||||

|

|

||||